Depuis l’apparition des premières monnaies, comme réserve de valeur, les gens ont eu besoin d’un endroit particulier pour garder leurs shekels, leurs drachmes ou leurs pennies. La tirelire, qu’elle soit en forme de petit cochon ou non, a presque toujours existé.

Les tirelires de l’Antiquité

« Si vous savez dépenser moins que ce que vous gagnez, vous avez la pierre philosophale. » [traduction libre]

Benjamin Franklin

Connu pour ses remarques incisives sur l’épargne, Benjamin Franklin exprime ici une idée qui demeurera toujours la clé d’une gestion saine des finances personnelles – un principe déjà ancien à son époque. Mais où les gens cachaient-ils leur argent avant l’arrivée des banques? Ils pouvaient le cacher dans un contenant pratique ou une cachette qu’ils jugeaient sûre, ou encore dans quelque chose de plus impressionnant. Les tirelires existent depuis plusieurs milliers d’années, et comme celles d’aujourd’hui, elles prennent toutes sortes de formes. Certaines d’entre elles étaient même des objets de grande qualité et pouvaient contenir plus que de la menue monnaie.

Cette tirelire en marbre vient de Hatra, une ville antique de Mésopotamie, située aujourd’hui en Irak. Hatra était un petit royaume suffisamment riche pour émettre sa propre monnaie. Ses habitants avaient donc besoin d’endroits pour garder leur argent.

Source : Tirelire, Hatra, Mésopotamie, 200-300 de l’ère commune | The Slemani Museum, Irak | Photo : Osama Shukir Muhammed Amin

La façade des banques d’autrefois ressemblait souvent aux temples de l’antiquité gréco-romaine. Cette tirelire n’a aucun lien avec une banque commerciale. En fait, elle date de la Grèce antique et a été conçue pour ressembler à un temple.

Source : Tirelire, Grèce antique, 200 avant l’ère commune | Antikensammlung, Berlin | Photo : Marcus Syron

La plupart des tirelires à l’époque romaine étaient de simples pots d’argile. On trouve quelques exceptions comme cette statue qui est aussi une tirelire. La fente pour les pièces est cachée derrière le col de la tunique de l’enfant.

Source : Tirelire, Rome antique, 25-50 de l’ère commune | The Getty Museum, 72.AC.99

De nombreuses tirelires de piètre qualité ont été trouvées dans des dépotoirs médiévaux. Elles sont toujours brisées, car c’était le seul moyen de récupérer l’argent qu’elles contenaient. La poignée ronde sur le dessus est une caractéristique commune des tirelires du monde entier.

Source : Tirelire, Bruges, Belgique, 1300-1500 | Raakvlak (Service intercommunal d’archéologie à Bruges), BR09/NDS/1/13/A/84

Le cochon comme tirelire

Dans la longue histoire de l’argent, le terme « cochon » ou « petit cochon » est assez récent. Il sert à désigner les tirelires, de toutes les formes et de toutes les époques. L’origine du terme, comme l’association des tirelires au cochon, est presque aussi contestée que les origines obscures du symbole du dollar.

Selon une théorie populaire, l’association des tirelires au cochon remonterait à l’Angleterre du 15e siècle pour une question de vocabulaire. À l’époque, les Anglais conservaient leur argent dans des pots rudimentaires faits d’une argile rouge de faible qualité, qui était appelée « pygg » en anglais. Le terme « pygg bank » serait apparu pour désigner les pots conçus spécifiquement pour garder les pièces de monnaie. Ces pots avaient une fente sur le dessus pour insérer l’argent et il était impossible de retirer les pièces sans casser le récipient. Les gens étaient donc moins tentés de dépenser leur argent. Voilà une caractéristique des tirelires qui semble être apparue indépendamment un peu partout dans le monde. Plus tard, « pygg » aurait été remplacé par l’homophone « pig » (« cochon » en anglais). À la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle, on a vu apparaître en Europe des tirelires en forme de cochon, qui sont devenues emblématiques. Elles sont encore aujourd’hui un symbole de l’épargne.

Cependant, l’étymologiste Michael Quinion affirme qu’il n’a pas été en mesure de confirmer l’utilisation du mot « pygg » pour référer à l’argile de piètre qualité. L’ancien anglais avait différents mots pour désigner l’argile qui pouvaient avoir une prononciation semblable à « pig ». L’ancien écossais aurait aussi utilisé le mot « pygg » pour faire référence à certains produits en terre cuite. Toutefois, ce ne sont que des hypothèses amusantes mais difficiles à prouver.

La référence au cochon pourrait aussi venir de la forme de certains produits en argile qui font penser à cet animal. Les bouteilles du 19e siècle conçues pour contenir de l’eau chaude étaient parfois appelées « pigs ». Ça pourrait être aussi simple que ça.

Source: clay hot water bottle, Wales, late 1800s | People’s Collection, Wales

Les cochons dans le Pacifique Sud

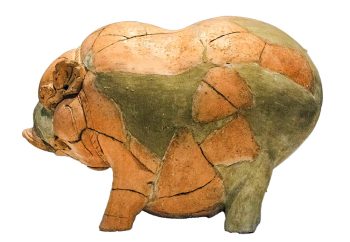

En Indonésie, les gens utilisent des tirelires en forme de sanglier pour garder leur argent depuis les années 1100 – plusieurs siècles avant l’apparition des petits cochons en Occident! Ce genre de tirelire était appelée « celengan », qui vient du mot « celen » de l’ancien javanais, qui veut dire cochon ou sanglier. L’influence de ces tirelires sur celles de l’Occident n’a pas été clairement établie. Simple coïncidence culturelle? Ou y’a-t-il un lien avec l’occupation coloniale de plusieurs siècles de l’Indonésie par les Hollandais…

Comme les tirelires traditionnelles devaient être cassées pour récupérer l’argent qu’elles contenaient, peu d’entre elles ont survécu. La plupart des tirelires trouvées ont donc dû être reconstituées. Cette tirelire javanaise de l’époque médiévale pourrait avoir contenu des monnaies locales, comme des keping et des gobog ou des monnaies chinoises.

Source : Tirelire, Mojokerto, Java oriental, 1200-1400 | Musée national d’Indonésie

Mais pourquoi un cochon?

Dans certaines cultures, les cochons ont mauvaise réputation. Cependant, dans une grande partie de l’Asie de l’Est et dans certaines parties de l’Europe, ils sont un symbole de chance, de prospérité et même de fertilité. De plus, un cochon dodu a une forme pratique pour contenir des pièces de monnaie. Les écureuils seraient peut-être une meilleure métaphore de l’épargne, mais combien de pièces peut-on mettre dans une tirelire en forme d’écureuil?

À mesure que sa société agraire s’enrichissait, l’empire Majapahit, dans l’actuelle Indonésie, a commencé à importer de grandes quantités de pièces de monnaie chinoises en cuivre destinées aux gens moins riches pour leurs activités économiques quotidiennes. Il est probable que les tirelires javanaises contenaient ce type de monnaie.

Source : 1 sapèque, dynastie des Ming, Chine, 1368-1398 | NCC 1974.151.3416

C’est le rôle vital du cochon dans les foyers modestes qui pourrait expliquer pourquoi il est devenu aussi populaire comme forme de tirelire. Le cochon en soi est une excellente réserve de valeur. Peu d’animaux transforment la nourriture en chair aussi efficacement qu’un cochon. En investissant votre argent dans un cochonnet et en le nourrissant avec des restes de table et des résidus de jardin, vous obtiendrez un cochon bien gras à la fin de la saison. Sa vente au marché ou son abattage pour un usage personnel représente un retour sur investissement bien plus important que de mettre à l’occasion des pièces de monnaie dans un pot. L’élevage de cochons comme méthode d’investissement est encore pratiqué dans de nombreux pays. Il existe également un curieux parallèle entre l’abattage d’un cochon et la destruction d’une tirelire.

La tirelire professionnelle

Avant que les banques ne soient courantes (et fiables), les tirelires étaient souvent le seul moyen qu’avaient les gens pour protéger leur épargne. Pendant une bonne partie du 20e siècle, ce sont plus souvent les adultes que les enfants qui s’attachaient à remplir leur tirelire.

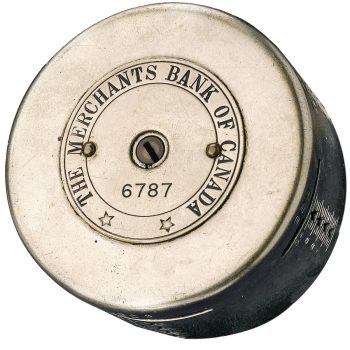

La tirelire ne remplaçait pas forcément le compte bancaire. Les banques offraient parfois un « coffret de sûreté » pour le domicile – un petit coffre-fort robuste muni d’une serrure –, dont elle conservait la clé. Ainsi, il fallait visiter sa succursale pour faire ouvrir le coffre et en déposer le contenu dans son compte bancaire. Parfois, un représentant de la banque pouvait faire des visites à domicile pour déverrouiller la tirelire et en recueillir le contenu afin de le déposer plus tard dans le compte du client. C’était particulièrement pratique pour les clients des régions rurales.

À la fin du 19e siècle, la plupart des tirelires, particulièrement celles en forme de cochon, étaient devenues des objets de fantaisie. Au début du 20e siècle, alors que les banques commerciales devenaient de plus en plus répandues, les tirelires ont cessé d’être un outil d’épargne sérieux.

Mais il reste un segment de la société qui n’a pas abandonné les tirelires : les enfants, pour qui une pièce de monnaie a une valeur substantielle, surtout maintenant que les pièces ont remplacé nos billets canadien d’un et de deux dollars. Une tirelire de fantaisie amusante et loufoque est tout indiquée pour les enfants, et peut-être un outil essentiel pour s’initier à la littératie financière.

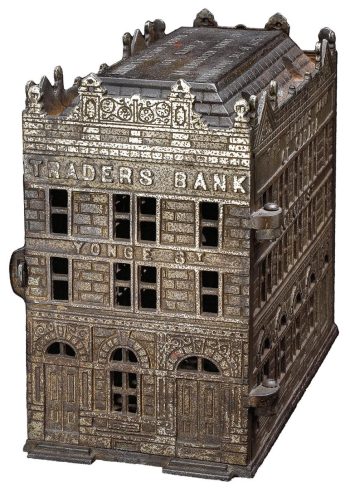

Et maintenant : quelques tirelires de la Collection nationale de monnaies

Bien sûr, au Musée de la Banque du Canada, nous prenons les tirelires au sérieux, quelle que soit leur forme. Certaines sont un simple récipient muni d’une fente, tandis que d’autres comportent un mécanisme pour saisir l’argent. Parmi les dizaines de tirelires – mécaniques ou non – que possède le Musée, seulement quelques-unes sont des petits cochons. D’autres prennent la forme de clowns, de pièces de monnaie, de bâtiments, de coffres-forts, de livres, de boîtes de conserve, de billets de banque, de canards, de souris, d’ours, de voitures, de policiers, de tonneaux, de présidents américains, de boîtes aux lettres, de guichets automatiques ou de mascottes de la restauration rapide. Plusieurs de nos tirelires sont verrouillables, et certaines ont même un mécanisme pour agripper vos sous.

Si à la base les tirelires avaient une fonction sérieuse, les petits cochons tels que nous les connaissons aujourd’hui sont un objet de fantaisie qui vient mettre de la joie sur nos tablettes.

The Museum Blog

Nous sommes le Musée de la monnaie, pas la Monnaie royale

Si nous recevions une pièce chaque fois que quelqu’un nous pose une question de ce genre, nous aurions… Enfin, je suppose que nous possédons déjà à peu près ce nombre de pièces; après tout, le Musée existe depuis longtemps.

Les billets de la Collection - L'année à venir

Quatre mois après notre arrivée, l’Équipe responsable de la Collection commence à s’adapter à sa nouvelle demeure. La plupart des boîtes ont été déballées, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. En 2014, nous collaborerons avec l’Équipe des expositions à l’appui des expositions itinérantes et proposerons des idées pour les futurs locaux du Musée.

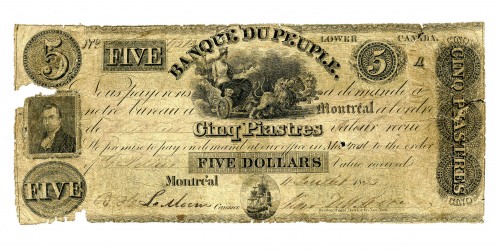

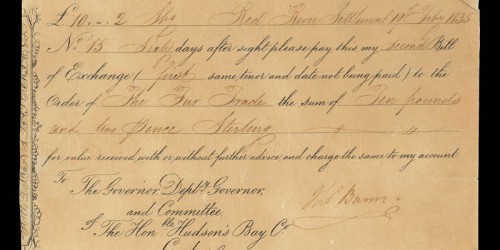

Les billets de la Collection - Un voyage d’achat à Toronto

Récemment, du 3 au 5 octobre, des responsables des collections ont participé à la Toronto Coin Expo, qui se tenait à la Bibliothèque de référence de Toronto, rue Yonge. Cette exposition proposait des conférences instructives, un grand encan de pièces de monnaie, de jetons et de monnaie de papier, ainsi qu’une salle d’exposition, appelée une « bourse », où les négociants accueillaient les clients et vendaient et achetaient des articles numismatiques.

Le mot du directeur : Une aide fort appréciée

Dans un de mes meilleurs moments de cinéma, Josh Waitzkin, un petit prodige des échecs âgé d’alors onze ans, fait le vide dans son esprit et imagine qu’il débarrasse l’échiquier devant lui de ses pièces pour mieux réfléchir à sa stratégie en vue d’une partie déterminante. On est dans un tournoi et il est sur le point de le remporter.

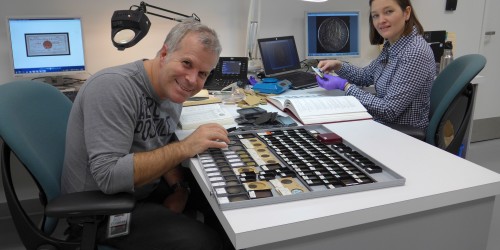

Les présentoirs sont presque vides

Plus de 2 000 pièces de monnaie, billets de banque, perles et coquillages sortent de leur vitrine pour la première fois depuis qu’ils y ont été placés, en 1980. Le personnel de conservation du Musée s’affaire à retirer les panneaux des vitrines, à placer les pièces dans des tiroirs spécialement conçus pour les recueillir et à glisser les billets dans des enveloppes sans acide en mylar.

Le Musée commence à se vider

Les festivités des fabuleux adieux du Musée de la monnaie venaient à peine de se terminer que le conservateur en chef, Paul Berry, et son équipe commençaient à vider les vitrines, qui n’avaient pas été ouvertes depuis 1980. La tâche la plus colossale a été de retirer les quelque 2 500 billets de banque exposés dans la salle communément appelée « galerie 8 ».

Les billets de la Collection : Congrès de l’ARNC de 2013 à Winnipeg

Le congrès de l’Association royale de numismatique du Canada (ARNC) s’est conclu en juillet dernier à Winnipeg, au Manitoba. Il y avait plus de trente ans que l’ARNC n’avait pas tenu son congrès dans cette ville.

Le grand départ de nos gros artéfacts

Le 2 juillet, le Musée a fermé ses portes pour être rénové. Dans cette optique, vers la fin du mois de mai, des techniciens ont commencé à procéder au déménagement des artéfacts les plus volumineux. Le premier à partir a été le coffre-fort.

Le mot du directeur - c’est le début d’un temps nouveau

« Quand une porte se ferme, une autre s’ouvre » : nous connaissons presque tous cette citation célèbre d’Alexander Graham Bell. Cependant, nous oublions souvent qu’elle comporte une deuxième partie : « Mais nous regardons souvent si longtemps et avec tant de regrets la porte fermée que nous ne voyons pas celles qui s’ouvrent pour nous. »

À la mémoire d’Alex Colville (1920-2013)

Le personnel du Musée de la monnaie a été attristé d’apprendre le décès de l’artiste Alex Colville, le 16 juillet à son domicile de Wolfville, en Nouvelle-Écosse, à l’âge de 92 ans. M. Colville est l’un des peintres les plus célèbres au Canada, mais ses sculptures, elles, sont moins connues.