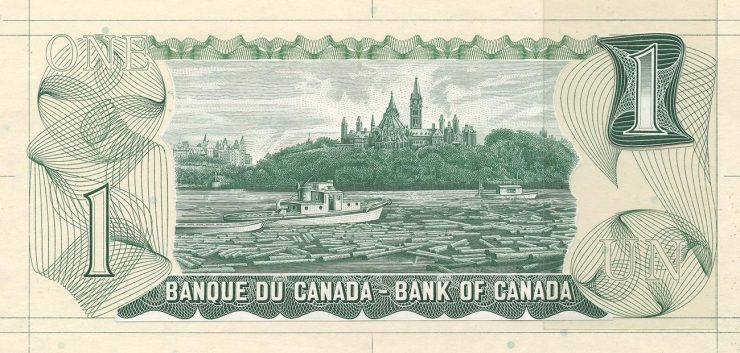

Le billet de 1 $ de la série Scènes du Canada

C’est grâce à un billet de banque qu’une image de billots flottant dans les eaux derrière la colline du Parlement a été gravée dans la mémoire des Canadiens. Mais qui aurait cru qu’un accident était à l’origine de ce paysage d’une beauté poétique?

La voie commerciale du bois dans l’Est ontarien

Emblématique depuis longtemps, l’exploitation forestière est l’une des industries qui ont façonné l’économie canadienne. Fait intéressant, elle doit son essor en partie à un homme aux grandes ambitions : nul autre que Napoléon Bonaparte. En effet, sa domination de l’Europe voulait dire que les Britanniques ne pouvaient plus se ravitailler en bois d’œuvre sur le continent. Ils ont donc dû se tourner vers leurs territoires d’Amérique du Nord. Et les besoins étaient pressants. Heureusement, les pins blancs anciens de ce qui est maintenant l’Ontario étaient parfaits pour fabriquer les mâts des grands navires de guerre de l’époque. Mais en peu de temps, l’industrie s’est développée au-delà des forêts de pin.

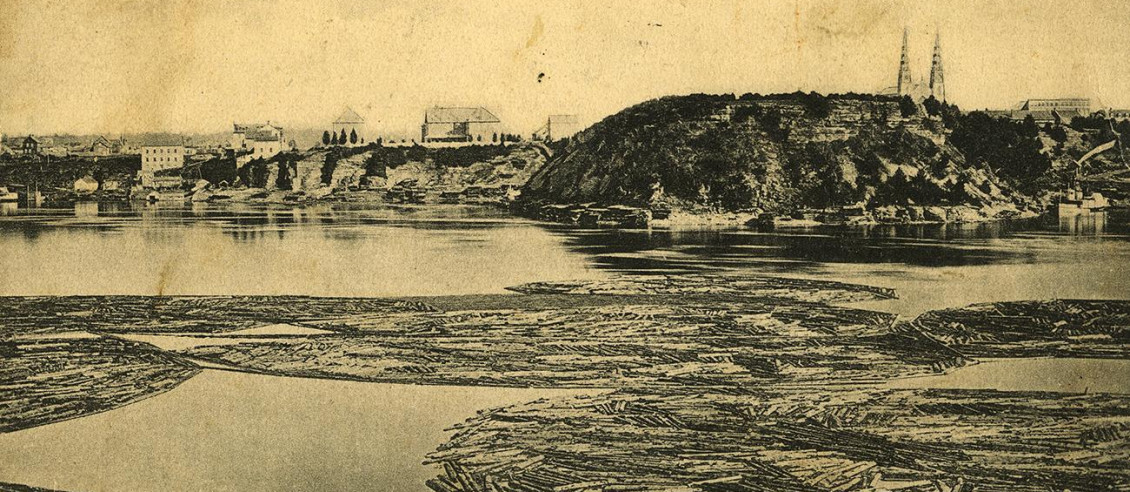

Beaucoup des lacs et rivières qui se déversent dans la rivière des Outaouais sont devenus des voies secondaires pour la drave. Des millions de billots – que les draveurs appelaient « pitounes » – sont passés par là pour aller rejoindre le fleuve Saint-Laurent et finir leur parcours aux ports de Montréal et de Québec.

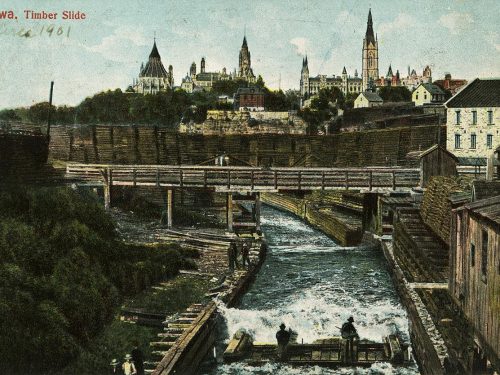

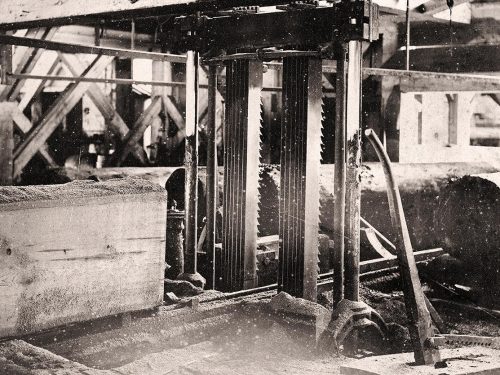

Sur la rivière des Outaouais, les billots étaient enchaînés en groupes pour former des barrages flottants appelés « estacades ». Et pour éviter qu’ils se brisent dans les chutes et les rapides, on les faisait passer par des « glissoires », soit des corridors construits pour contourner les obstacles naturels, comme les chutes de la Chaudière. Nommées Akikpautik chez les Anichinabés, elles sont un lieu sacré pour ce peuple. C’est ainsi qu’une industrie du bois d’œuvre florissante s’est développée sur les rives et îles avoisinantes de Hull (Gatineau) et de Bytown (Ottawa). Le courant fort de la rivière faisait marcher les moulins à scie, et un barrage hydroélectrique a été bâti sur les magnifiques chutes de la Chaudière.

L’industrie qui a bâti une capitale

Avant que le gouvernement se l’approprie, Ottawa était une petite ville de bûcherons.

Les barons du bois Bronson, Wright, Booth, Maclaren, Gilmour et Eddy – qui ont donné leur nom à des rues d’Ottawa et de Gatineau – ont posé les fondements de l’économie de la ville. Ils ont bâti des moulins à scie et des chemins de fer, possédaient des flottes de bateaux fluviaux et employaient des milliers de travailleurs. Mais, au tournant du 20e siècle, l’essor de l’industrie du bois d’œuvre commençait déjà à s’essouffler.

Les moulins à scie et les parcs à bois sont restés dans le paysage d’Ottawa et Hull pour une autre génération, jusqu’à ce que l’industrie des pâtes et papiers les déloge. Les dernières estacades de bois à pâtes sont passées derrière la colline du Parlement au début des années 1990. Aujourd’hui, il ne reste qu’un seul moulin en service dans cet ancien pôle de l’industrie du bois. Mais il y a longtemps qu’on n’y scie plus de grands pins blancs : on y fabrique désormais des essuie-mains et des mouchoirs en papier.

Le bel accident

Par un beau jour d’été en 1963, à bord du petit Missinaibi, Aldomat Legault remorquait une estacade à contre-courant vers l’usine E.B. Eddy. Tout d’un coup, l’estacade s’est brisée et des milliers de billots ont été emportés par le puissant courant. Grâce à d’autres bateaux qui étaient dans le coin cette journée-là, les billots ont pu être regroupés et livrés à bon port. Comme l’a dit Aldomat à un journaliste de l’Ottawa Citizen, ce genre d’accident était inhabituel et avait donné lieu à une scène incroyable avec les édifices du Parlement en arrière-plan.

Quand l’estacade s’est brisée, le photographe Malak Karsh s’adonnait à être à l’usine E.B. Eddy, sur le bord de l’eau, à Hull. Il avait été envoyé par L’Association canadienne des pâtes et papiers. Captivé par le spectacle de milliers de billots à la dérive, il a sauté dans un autre remorqueur pour immortaliser la scène dans une photographie qui deviendrait l’une des plus emblématiques de sa carrière. Malak était un photographe de renom qui travaillait dans la région d’Ottawa pour des mandats commerciaux et industriels. Il était aussi le frère cadet du célèbre portraitiste Yousef Karsh.

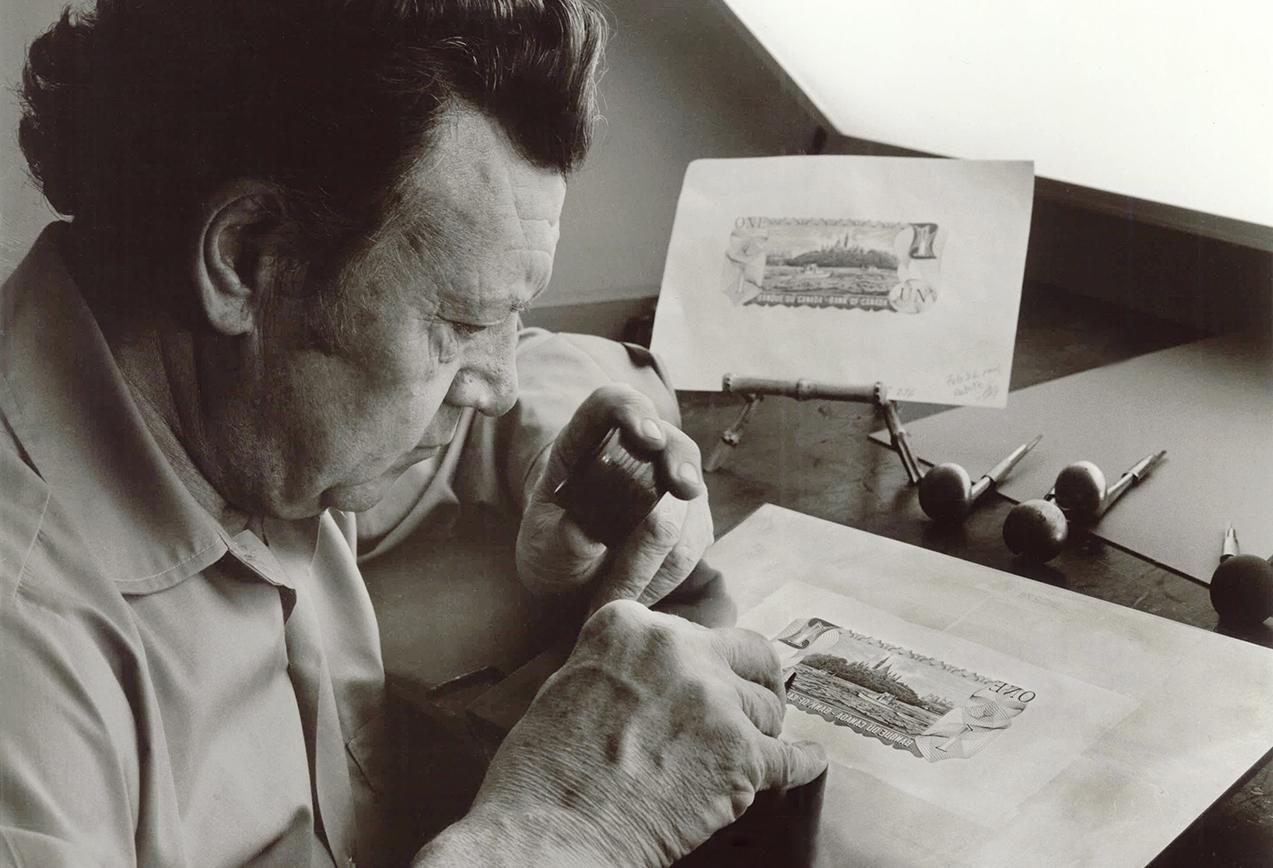

La gravure

C. Gordon Yorke est le graveur de talent derrière les vignettes au verso des billets de 1, 2, 5 et 10 $ de la série Scènes du Canada. Il a aussi gravé les portraits de sir Wilfrid Laurier et de sir Rober Borden.

Source : photographie, Malak d’Ottawa, 1973

L’image au verso du billet de 1 $ cadre parfaitement avec le thème de la série Scènes du Canada : un paysage avec un élément d’activité humaine et une dose de sentimentalité.

Le graveur C. Gordon Yorke s’est donné une marge de manœuvre pour recréer la photographie, choisissant de réduire le nombre de billots pour rendre l’image moins chaotique. Étrangement, il a effacé les hommes qui se trouvaient sur les deux remorqueurs. Pourtant, il avait bien reproduit les pêcheurs sur le bateau de la photographie utilisée pour le billet de 5 $. Il s’est également permis d’ajouter un drapeau au-dessus de la tour de la Paix. Au moment de l’accident, aucun ne flottait au Parlement, ce qui est très inhabituel.

Les bateaux sur le billet

Le Missinaibi est un remorqueur à coque d’acier faisant 11 mètres. Il avait été conçu pour le commerce des billots de la Russel-Hipwell Engine Co., située à Owen Sound, en Ontario. Il a été mis à flot en 1952. Sa carrière de bateau de drave a pris fin presque en même temps que l’émission du billet, après quoi il a passé 10 ans dans un chantier maritime de Gatineau. Le Musée canadien des civilisations (désormais le Musée canadien de l’histoire) l’a ensuite restauré et exposé tout près sur la rive.

À l’arrière-plan de la gravure, on peut voir un plus petit remorqueur, l’Ancaster, aussi bâti par Russel-Hipwell. Il a fait naufrage près du barrage des chutes de la Chaudière, mais Hydro Ottawa l’a repêché et restauré avec l’aide d’employés enthousiastes. Il est maintenant conservé à l’Owen Sound Marine and Rail Museum.

Tout comme le BCP 45 – le navire de pêche à l’honneur sur le billet de 5 $ de la même série –, ces remorqueurs n’auraient sans doute jamais été restaurés s’ils n’avaient pas été immortalisés sur nos billets de banque. Ils sont aujourd’hui parmi les seuls éléments restants du patrimoine de l’industrie du bois d’œuvre de la région d’Ottawa, une industrie qui a grandement façonné notre pays et son économie.

Le billet de la fin

La dernière feuille de billets de 1 $ de la série Scènes du Canada a été imprimée le 20 avril 1989. La Banque du Canada a cessé d’émettre des coupures de 1 $ par la suite. Les pièces de 1 $ circulaient déjà depuis presque deux ans et les Canadiens s’y étaient habitués. En 1996, ce fut au tour du 2 $ d’être remplacé par une pièce de monnaie.

Le Blogue du Musée

Réflexions sur l’origine du petit cochon

Depuis l’apparition des premières monnaies, comme réserve de valeur, les gens ont eu besoin d’un endroit particulier pour garder leurs shekels, leurs drachmes ou leurs pennies. La tirelire, qu’elle soit en forme de petit cochon ou non, a presque toujours existé.

Nouvelles acquisitions de 2024

Les objets que le Musée de la Banque du Canada a acquis en 2024 mettent en lumière les relations qui viennent enrichir la Collection nationale de monnaies.

L’argent dans tous ses états

Découvrez tout un filon d’expressions cocasses et de synonymes inusités, et relevez le petit défi que nous vous proposons. Ne tardez pas à lire ce billet! Parce que… le temps, c’est de l’argent.