C’est écrit vert sur blanc

Les racines du nom «greenback» remontent à la guerre de Sécession. Peu de gens savent que l’encre anticontrefaçon qui a inspiré cette appellation a été inventée au Canada.

Qu’est-ce qu’un nom?

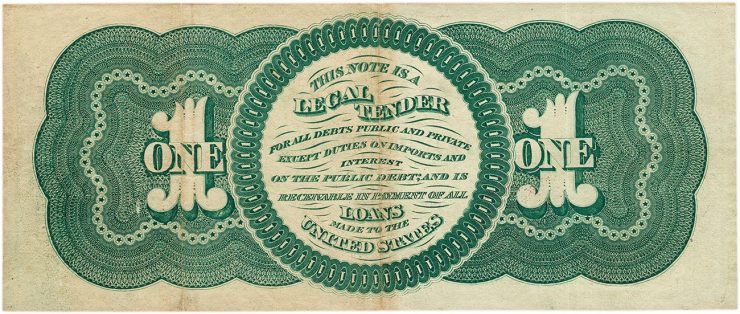

Dans le roman The Long Goodbye de Raymond Chandler, publié en 1953, le détective privé Philip Marlowe reçoit une lettre qui contient un « portrait de Madison ». Le portrait auquel Marlowe fait allusion est un billet de 5 000 $ orné d’une gravure de l’ancien président américain James Madison.

Ce billet aurait été utilisé par les banques, mais pas par le public. En dollars d’aujourd’hui, sa valeur dépasserait 90 000 $ US. Wikimedia commons

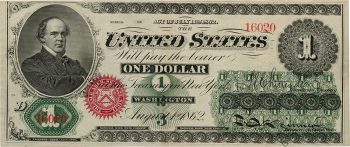

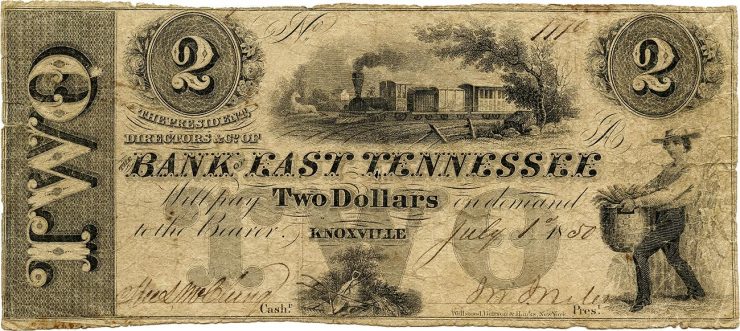

Dans le jargon américain de l’époque de Chandler, une panoplie de surnoms étaient utilisés pour parler de la monnaie de papier, comme « folding money », « c-notes », « centuries », « sawbucks », « bills », « Benjamins », « Jacksons » ou « Lincolns ». Celui qui a le mieux résisté à l’épreuve du temps est « greenbacks », ou « billets verts ». Les racines de ce nom remontent à la guerre de Sécession : pendant cette période, le gouvernement américain a émis des billets ornés, au verso, d’un imposant motif géométrique complexe de couleur verte, d’où le surnom « billets verts ». Peu de gens savent que l’encre anticontrefaçon qui a inspiré cette appellation a été inventée au Canada.

Des billets… photogéniques

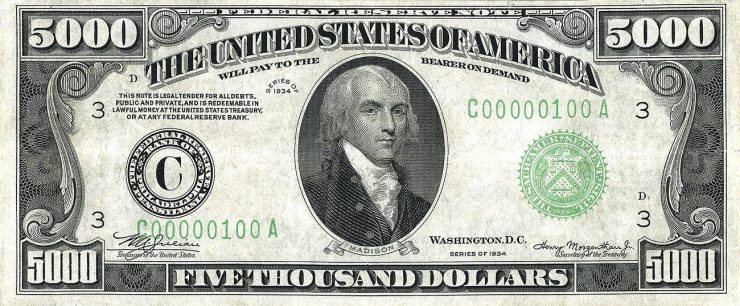

Durant la première moitié du XIXe siècle, les billets de banque étaient généralement imprimés avec de l’encre noire. Pour réussir à contrefaire un billet de banque à cette époque, il fallait un graveur raisonnablement doué et un sens de l’éthique très peu développé.

Billet typique d’avant la guerre de Sécession. Il était imprimé d’un seul côté avec de l’encre noire. 2 dollars, Bank of East Tennessee, É.-U., 1850, NCC 1979.175.54

L’invention de l’impression photographique a toutefois changé les choses – du moins en ce qui concerne le talent. À l’aide d’un appareil photo, les faussaires pouvaient assez facilement faire des reproductions convaincantes de billets de banque sans avoir à graver de plaques d’impression.

Plusieurs tentatives de contrefaçon de billets de banque au moyen d’une photographie ont été fructueuses, et cette fraude ne s’est pas limitée aux billets de banque. En effet, d’autres documents de valeur ont été copiés d’une manière semblable. (Traduction)

The Photographic News, 22 octobre 1858

Les sociétés d’impression fiduciaire ont réagi en ajoutant des encres de couleur à leurs billets. Les faussaires ont alors retiré l’encre de couleur, photographié les composantes restantes imprimées en noir, et utilisé un processus secondaire pour réimprimer les éléments en couleur. Les sociétés d’impression se sont donc résolues à trouver une encre de couleur qui serait difficile, voire impossible, à retirer d’un billet authentique. Et c’est du Canada qu’est venue cette encre très recherchée.

Thomas Sterry Hunt était Américain, mais il a mis au point son encre de sécurité dans un laboratoire canadien. Wikimedia, vers le milieu du XIXe siècle

Du contenu canadien

Le Dr Thomas Sterry Hunt a inventé cette encre lorsqu’il enseignait à l’Université Laval, à Québec, en 1857. Il l’a mise au point à la demande du président de la City Bank de Montréal, dont les billets étaient souvent contrefaits. La teinte d’impression dite « Canada Bank Note Tint » utilisait un pigment sesquioxyde de chrome anhydre. Pour ceux qui n’ont pas de doctorat en chimie, cela signifie que le chrome était surchauffé dans un environnement pratiquement dépourvu d’oxygène, dans lequel il se décomposait. Le matériau obtenu était alors mélangé avec de l’huile de lin afin de donner à l’encre une teinte verte, semblable à celle du cuivre oxydé. Cette encre s’est avérée extrêmement résistante à presque toute tentative de la retirer du papier, physiquement ou à l’aide d’un produit chimique. Comme Hunt n’était pas un sujet britannique, il ne lui était pas permis de faire breveter l’encre. George Matthews, un chimiste de la City Bank de Montréal, a donc déposé une demande de brevet pour Hunt et lui envoyait les redevances perçues.

La Ontario Bank a été fondée à Bowmanville, en Ontario, en 1857. Ce billet est un des premiers arborant la teinte

« Canada Bank Note Tint ». 1 dollar, Ontario Bank, Haut-Canada, 1857, NCC 1963.43.1

Une encre indestructible?

Une organisation anticontrefaçon a fait tester l’encre par plusieurs chimistes de renom. John Torrey, un professeur émérite de chimie, a certifié que le composé vert était insoluble et qu’aucun agent chimique ne pouvait le détruire, sauf ceux qui s’attaquent au papier même. Le chimiste Wolcott Gibbs, de la Free Academy of New York, a quant à lui découvert que l’encre pouvait être retirée en faisant bouillir le billet dans de l’huile de vitriol concentrée, mieux connue sous le nom d’acide sulfurique. Finalement, le chimiste Charles T. Carney a trouvé une façon de retirer l’encre en n’endommageant pas le reste du billet.

Par conséquent, en août 1857, le comité de direction de l’Association of Banks for the Suppression of Counterfeiting a déterminé, à la suite d’un vote unanime, qu’il ne pouvait pas recommander l’encre verte brevetée aux banques associées.

Malgré cela, les sociétés d’impression de billets de banque des États-Unis étaient suffisamment impressionnées par l’encre pour l’utiliser sur les billets émis par le gouvernement américain pendant la guerre de Sécession ᅳ plus particulièrement au verso.

La naissance du billet vert

Ces billets, rapidement baptisés « billets verts », ont été créés afin d’aider à financer les efforts de l’Union pendant la guerre de Sécession. Tout comme les billets de banque d’aujourd’hui, les billets verts étaient une monnaie fiduciaire et ne pouvaient pas être échangés contre de l’or dans une banque. Ils avaient toutefois cours légal et pouvaient servir à acheter des produits de base, payer des dettes ou des taxes, et acheter des obligations d’État. Pendant la guerre, les billets verts ont remplacé la majorité des billets émis par des banques d’État, qui dominaient l’économie jusqu’alors. Et le sobriquet « billet vert » s’est révélé si populaire qu’il désigne maintenant tout billet de banque américain.

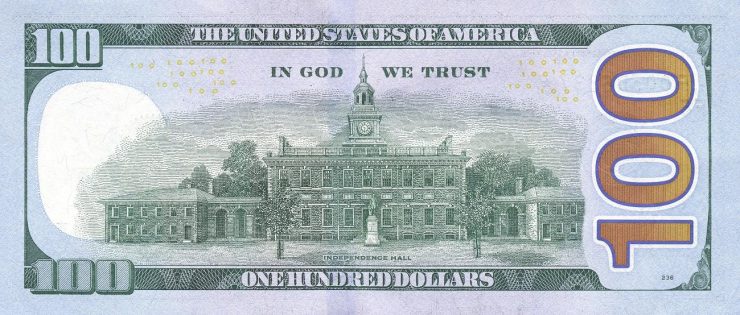

Depuis, la majorité des billets américains sont imprimés en vert. Même sur les séries plus colorées d’aujourd’hui, les vignettes figurant au verso des billets ont toujours cette couleur familière. Une distinction toutefois, la teinte utilisée n’est pas celle appelée « Canada Bank Note Tint ».

Il est difficile de savoir si l’argent américain aurait cette apparence sans le surnom donné à une série de billets émise pendant la guerre de Sécession. 100 dollars, États-Unis, 2009, NCC 2016.58.1

Alors, la prochaine fois que vous serez aux États-Unis et que vous sortirez un billet vert, regardez l’illustration de cet important symbole américain au verso et souvenez-vous que, du moins symboliquement, vous avez une minuscule parcelle du Canada entre les mains.

Le Blogue du Musée

Prenons la route!

L’exposition Prenons la route proposait aux visiteurs de monter à bord d’un autocar, de retaper leur vieille fourgonnette de camping ou de faire de l’auto-stop pour emprunter, virtuellement, la route transcanadienne.

Expositions antérieures

Devenir collectionneur, 3e partie

Par : Graham Iddon

Planifier une exposition : toute une aventure (quatrième partie)

Par : Graham Iddon

Devenir collectionneur, 2e partie

Par : Graham Iddon

Devenir collectionneur, 1re partie

Par : Graham Iddon

Planifier une exposition : toute une aventure (troisième partie)

Par : Graham Iddon

Les billets de la Collection – Les toutes dernières acquisitions 2e partie

Par : Paul S. Berry

Reconstruction du Musée, 1re partie

Par : Graham Iddon