Joseph Idlout et le billet de deux dollars de 1975

C’est au début des années 1970 qu’ont été émis les premiers billets de banque canadiens sur lesquels figuraient des personnes bien réelles, dont Joseph Idlout et des membres de sa famille.

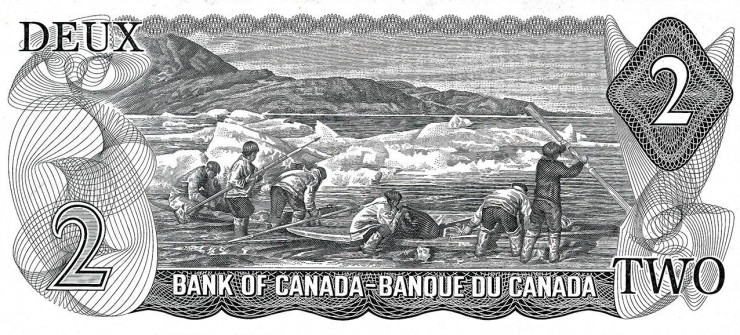

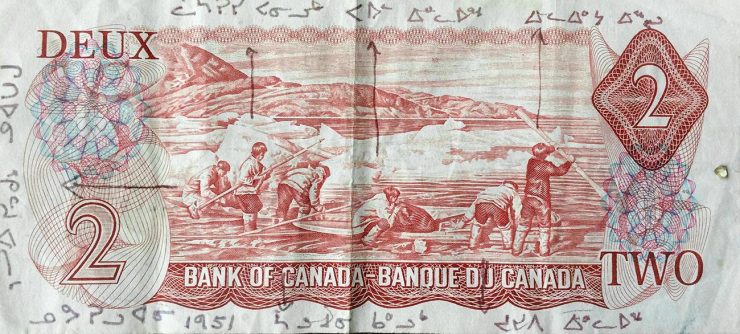

Le cinéaste Doug Wilkinson a pris cette photo pendant qu’il séjournait dans une communauté de chasseurs inuits en vue d’un reportage. En couleur à l’origine, la photo a servi de modèle à C. Gordon Yorke pour la gravure du billet.

Source : Doug Wilkinson, île de Baffin, Canada, vers 1951, NCC 1993.56.380

Le chasseur et le cinéaste

Il savait comment bien chasser parce qu’il le faisait avec soin. Voilà pourquoi il était un excellent chasseur. »

- Peter Paniloo, fils de Joseph Idlout1

Le chasseur, c’était Joseph Idlout. Au début des années 1950, il dirigeait une petite communauté de familles regroupées à Aulatsiivik, un campement de chasse estival dans le nord de l’île de Baffin. Âgé de 38 ans, Idlout avait grandi en se familiarisant avec les anciennes traditions de chasse des peuples de l’Extrême Arctique, et il maîtrisait son art à la perfection. Tous les habitants du campement avaient été élevés selon les mêmes traditions, sauf un : Doug Wilkinson, le cinéaste.

Wilkinson était un étranger, mais la communauté l’avait tout de même bien accueilli. Il s’était installé parmi eux pendant le tournage de ce qui allait devenir un documentaire de l’Office national du film, intitulé Au pays des jours sans fin. Pour les besoins de son film, il ne cherchait pas à recréer les conditions de vie des Inuits avant l’arrivée de l’homme blanc. Il voulait plutôt axer son documentaire sur la façon de vivre d’Idlout et de sa communauté à l’époque où il a séjourné parmi eux, c’est-à-dire sur un quotidien influencé par les technologies occidentales aussi bien que par les pratiques traditionnelles. En suivant de près ces familles et leurs activités de chasse pendant les courts étés arctiques, il s’est noué d’une profonde amitié avec Idlout.

Wilkinson a immortalisé d’innombrables moments en photo et sur film. Parmi ces trésors, une photo a été choisie, 23 ans plus tard, pour en faire une gravure qui allait figurer sur un billet de banque.

Wilkinson a cherché à comprendre le mieux possible la culture, la langue et les pratiques inuites de l’époque. Cette curiosité était réciproque. Idlout était fasciné par ce que faisait Wilkinson comme photographe et cinéaste. Celui-ci lui a d’ailleurs donné des leçons et fait cadeau d’un appareil-photo Kodak, de matériel et d’une trousse pour développer ses photos. Les photos qu’a prises Idlout offrent une perspective unique du nord de l’île de Baffin et sont conservées avec celles de Wilkinson dans le cadre du Programme d'archives du Nunavut.

Il était inuit, angutialuk – c’était un être humain, un grand homme. Il chassait avec la même énergie émotive qui anime un peintre devant sa toile ou un auteur tenant sa plume. »

- Douglas Wilkinson2

La gravure… décomposée

La série Scènes du Canada (1969-1979) avait pour thème général les paysages avec des activités humaines. L’endroit illustré sur le billet de 2 $ s’appelle Nuvuruluk (un nom communément utilisé pour désigner une « pointe de terre sans importance »), près d’Aulatsiivik. Le graveur, C. Gordon Yorke, a modifié légèrement l’image, abaissant l’horizon pour l’ajuster à la hauteur du billet. Des nuages imitant l’ondulation des vagues ont aussi été ajoutés pour insuffler une énergie directionnelle à l’image. L’apparence des chasseurs sur la gravure est cependant identique à la photo et leurs familles les ont facilement reconnus sur le billet de 2 $.

Les hommes figurant dans la scène de chasse

Cette scène apparaît également dans le film de Wilkinson. Elle fait partie d’une séquence où les hommes sont en train de s’organiser à la hâte pour donner chasse à un groupe de narvals qu’avait aperçu Idlout entre les glaces flottantes. Ils préparaient les harpons et les kayaks, et gonflaient les avataqs, des flotteurs faits de peau de phoque dont ils allaient se servir pour ralentir la fuite des cétacés. Mis à part la toile pour les kayaks et quelques petits outils, les chasseurs utilisaient l’équipement traditionnel lorsqu’ils s’adonnaient à cette pratique de chasse ancienne.

Un pied dans les deux mondes

Wilkinson a décrit le début des années 1950 comme « une période difficile et cruciale »2 pour tous les Inuits, une époque marquée par une transition sociétale d’envergure. Les membres de la communauté d’Idlout s’étaient depuis longtemps habitués aux commodités du 20e siècle – thé, farine, biscuits, fusils, essence, bateaux et autres –, qu’ils se procuraient en échange des fourrures qu’Idlout fournissait à la Compagnie de la Baie d’Hudson. Quand les renards arctiques se sont faits plus rares au milieu des années 1950, Idlout, comme d’autres parmi ses proches, a commencé à avoir recours au crédit, s’habituant malgré sa réticence à une autre commodité de la vie moderne : l’endettement.

Dans l’espoir que la chasse y serait meilleure, Idlout et sa famille déménagent 650 kilomètres plus au nord, à Resolute Bay, où se trouve une base de l’Aviation royale canadienne. Les autorités l’avaient encouragé à s’y rendre volontairement, lui faisant miroiter une terre d’abondance. La réalité s’est révélée tout autre. Comme d’autres familles envoyées à la frontière de la guerre froide par le gouvernement canadien, Idlout et les siens se sont retrouvés sous la tutelle de l’État.

Quand le nouveau billet de 2 $ a été émis, en 1975, le mode de vie qu’il évoquait était déjà chose du passé. À la fin des années 1950, la chasse telle que la pratiquaient les Inuits était devenue un luxe inabordable, même pour Idlout. Il a travaillé comme instructeur à Resolute pendant un certain temps. Il enseignait des techniques de survie aux soldats et aidait les familles inuites en provenance du lointain Nord du Québec qui y avaient été relocalisées par le gouvernement canadien à s’acclimater à leur nouvel environnement. Mais cette vie était bien loin de se comparer à celle de maître-chasseur et de leader respecté qui était autrefois la sienne.

Le plus triste, c’est que nous n’étions pratiquement que des « mâts humains », envoyés là pour permettre au gouvernement canadien d’affirmer sa souveraineté dans l’Extrême Arctique. »

- Lucie Idlout, petite-fille de Joseph3

Il savait ce qui pouvait rendre les Inuits heureux, et aussi ce qui rendait les hommes blancs heureux. Il pouvait mener deux vies. »

- Peter Paniloo 1

Vers la fin de sa vie

Il y fera toujours froid. Il sera toujours le même. Il devra toujours y avoir quelqu’un qui le connaît. Nous sommes plus que des chasseurs. »

- Peter Paniloo 1

Ne sachant plus où était sa place et n’ayant plus la possibilité d’exercer sa vocation, Joseph Idlout a commencé à être affligé par la dépression et à se tourner vers l’alcool. Il est devenu un client régulier du bar de la base aérienne. À 1 h, le matin du 2 juin 1968, sa femme et lui ont quitté le bar pour retourner dans leur village. Leur motoneige est tombée en panne et Joseph a envoyé sa femme à la maison avec des amis. À 4 h du matin, comme il n’était toujours pas rentré, sa fille a appelé la GRC. Idlout avait apparemment réussi à régler le problème mécanique, puisqu’il a été retrouvé avec sa motoneige au fond d’un ravin plus tard cette journée-là. Officiellement, son décès a été déclaré accidentel. Mais Peter Paniloo connaissait bien son père : il a examiné les traces de motoneige et en a conclu que « l’accident » était plutôt un suicide.

Remerciements et ressources

Nous tenons à remercier tout particulièrement Edward Atkinson et Sharon Angnakak, du Programme d’archives du Nunavut, pour les photos historiques, et l’auteur Kenn Harper pour l’aide qu’il nous a apportée avec l’image du billet de 2 $. Merci également à Lucie Idlout, la petite-fille de Joseph, qui a vérifié les faits et l’orthographe et communiqué les noms des membres de la famille.

Au pays des jours sans fin. Film dirigé par Douglas Wilkinson. Office national du film du Canada, 1952.

- 1. Entre deux mondes. Film dirigé par Barry Greenwald. Office national du film du Canada, 1990.[←]

- 2. Wilkinson, Douglas (1969). Land of the long day. Toronto : Clarke, Irwin (en anglais seulement).[←]

- 3. Inuit scene on $2 bill has a dark, storied history | CBC Radio (en anglais seulement).[←]

Le Blogue du Musée

Trois pièces de 50 cents : quand l’histoire redessine la monnaie

Les motifs de nos pièces de circulation courante – feuilles d’érable, castor, goélette et caribou – sont restés les mêmes, année après année. Mais il en va autrement de la pièce de 50 cents, qui a changé au fil de l’évolution de nos armoiries.

Nouvelles acquisitions de 2025

Des pièces de 2 $ rares à l’œuvre d’art sur les bons fonciers des Métis, les acquisitions du Musée de la Banque du Canada en 2025 montrent comment l’argent et l’économie façonnent la vie de la population canadienne.

Qu’est-il arrivé au sou noir? Chronique de la pièce d’un cent.

L’idée du sou noir en tant que plus petite unité du système monétaire canadien ne date pas d’hier. Mais la pièce d’un cent, elle, ne circule plus depuis 2012.