Tea, tee, cha, tsài, tè, teo, chai, teh, chay : tous ces mots désignent la boisson faite à partir des feuilles de l’arbuste Camelia sinensis. Autrefois, on a fait la guerre pour contrôler le commerce du thé et on en offrait en cadeau en gage de paix. Le thé a même servi de monnaie. Dans le centre et le nord de l’Asie, les briques de thé ont servi d’unité de valeur et de moyen d’échange jusque tard au XXe siècle.

La Chine a eu le monopole du commerce du thé jusqu’au XIXe siècle. Plus le goût pour le thé se répandait, plus sa valeur augmentait. On l’échangeait contre des chevaux en Mongolie et au Tibet. Des caravanes russes voyageaient pendant des mois à travers la Sibérie pour obtenir du thé, qui était troqué contre des fourrures.

Les briques de thé étaient durables, faciles à emballer et, dans les conditions idéales, pouvaient être préservées indéfiniment. Dans des usines de la province du Sichuan, en Chine, les feuilles fraîchement cueillies étaient passées à la vapeur, réduites en poudre, puis pressées dans des moules. Les briques étaient ensuite séchées au soleil ou cuites au four pour les durcir.

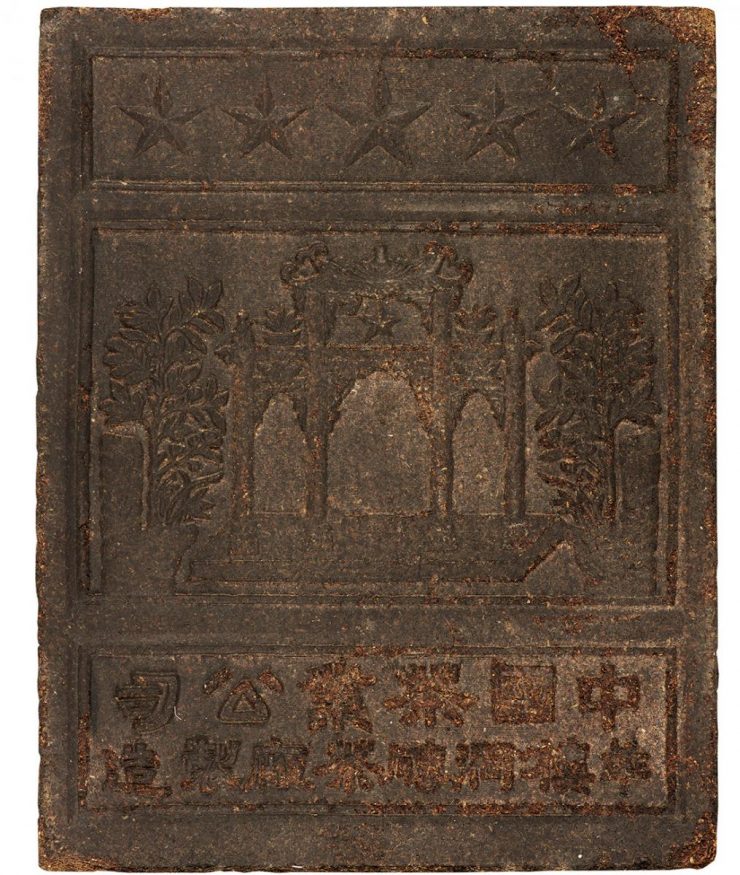

Les caractères nous indiquent que la brique a été fabriquée par la China Industrial Tea Corporation à l’usine de fabrication de briques de thé de Zhaoliqiao, dans la province du Hubei. Brique de thé, Chine, milieu du XXe siècle

La valeur d’une brique dépendait de la qualité du thé et de la distance parcourue à partir de la Chine. Un missionnaire français qui a voyagé au Tibet au XIXe siècle a rapporté dans ses écrits que, dans leurs négociations, les hommes précisaient le nombre de briques ou de paquets (quatre briques) de thé à remettre. Les ouvriers et les domestiques étaient payés en briques de thé, et un cheval en coûtait vingt paquets. Au début du XXe siècle, des aventuriers occidentaux qui s’étaient rendus dans des régions éloignées de la Mongolie et du Tibet ont constaté que ni l’or ni l’argent ne pouvait servir à acheter des provisions, seulement le thé.

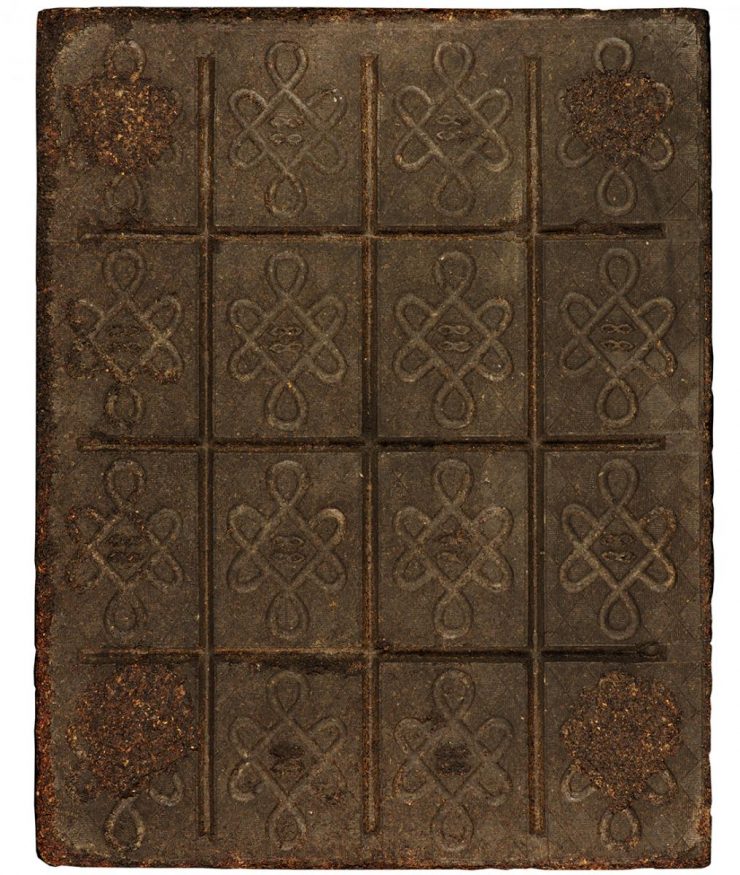

Des rainures étaient pratiquées dans les briques de thé afin qu’on puisse en détacher facilement des morceaux pour rendre la monnaie, effectuer de petites transactions ou se faire une tasse de thé sur le pouce. Commode, n’est-ce pas? Brique de thé, Chine, milieu du XXe siècle

La brique de thé montrée ici fait partie de la Collection nationale de monnaies de la Banque du Canada et a été produite dans la République populaire de Chine au milieu du XXe siècle. Passez la voir dans notre aire d’exposition permanente, aux côtés de bien d’autres objets insolites et fascinants qui ont servi de monnaie au fil de l’histoire.

Le Blogue du Musée

Trois pièces de 50 cents : quand l’histoire redessine la monnaie

Par : Graham Iddon

Nouvelles acquisitions de 2025

Par : David Bergeron et Krista Broeckx

Qu’est-il arrivé au sou noir? Chronique de la pièce d’un cent.

Par : Graham Iddon

Ça vaut de l’or? Une explication simple de l’étalon-or

Par : Graham Iddon

Réflexions sur l’origine du petit cochon

Par : Graham Iddon

Nouvelles acquisitions de 2024

Par : David Bergeron et Krista Broeckx

L’argent dans tous ses états

Par : Phillipe Audet-Cayer et Graham Iddon et Patricia Marando

Traités, argent et art

Par : Krista Broeckx et Frank Shebageget

Le rai : une monnaie de taille

Par : Graham Iddon