L’art de reconstituer les plaques endommagées

par Stephanie Shank, responsable de collections et restauratrice

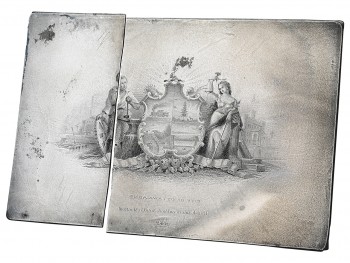

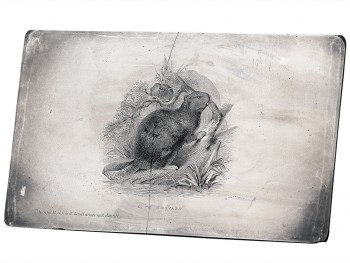

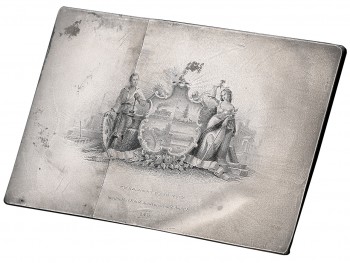

En mai 2013, la Collection nationale de monnaies a acquis, auprès de la British American Bank Note Company, plus de 650 plaques d’acier gravées entrant dans le processus d’impression. Notre conservateur en chef, Paul Berry, les a choisies avec soin, après quoi elles ont été livrées aux installations de la Collection du Musée de la Banque du Canada, chacune emballée dans du papier kraft. Après avoir enlevé les étiquettes, nous avons nettoyé toutes les plaques avec une essence minérale et des cotons-tiges doux pour faire disparaître la substance foncée et graisseuse recouvrant leur surface et témoignant de leur utilisation pour l’impression des produits fiduciaires. Durant le nettoyage, nous avons constaté que huit plaques étaient fendues en deux, probablement le résultat des activités d’impression passées. Avant de les mettre à la réserve, nous avons évalué les plaques brisées afin de déterminer si nous allions poursuivre le traitement de restauration. Nous avons finalement décidé de les remettre en bon état.

Dans le domaine de la conservation du patrimoine, il est possible de reconstituer les objets métalliques cassés à l’aide d’un adhésif le plus couramment utilisé pour réparer le verre et la céramique. Cet adhésif, nommé HXTAL, est une résine époxyde composée de deux substances qui, lorsqu’elles se mélangent, provoquent une réaction chimique, puis durcissent. Il fonctionne bien avec des matériaux denses, car il crée des liens solides, sans compter qu’il ne se dilate pas ni ne se décolore au fil du temps.

Nous avons reconstitué chacune des plaques en fixant les morceaux avec de minces bandes de ruban à peinture. Nous les avons ensuite fait tenir à la verticale en les serrant dans des pinces, puis nous avons appliqué de petites gouttes de HXTAL le long de la fente avec l’extrémité d’un bâton de bois. Fraîchement préparée, la résine HXTAL est très liquide et peut pénétrer, par capillarité, dans des fentes étroites et coller les morceaux : il n’en faut qu’une très petite quantité. Le jour suivant, nous avons enlevé l’adhésif restant avec des écouvillons et des bâtons de bois légèrement imbibés d’acétone. C’est une étape importante, car après 24 heures, la résine devient trop dure pour qu’on l’enlève sans risquer d’endommager l’objet. Les plaques ont été laissées dans les pinces durant une semaine, jusqu’à ce que l’adhésif soit bien sec.

Maintenant que les plaques sont réparées, la dernière étape consiste à créer une monture sur mesure pour chacune d’elles afin qu’elles reposent sur un support adéquat à la réserve.

Le Blogue du Musée

Réflexions sur l’origine du petit cochon

Par : Graham Iddon

Nouvelles acquisitions de 2024

Par : David Bergeron et Krista Broeckx

L’argent dans tous ses états

Par : Phillipe Audet-Cayer et Graham Iddon et Patricia Marando

Traités, argent et art

Par : Krista Broeckx et Frank Shebageget

Le rai : une monnaie de taille

Par : Graham Iddon

Leçons de la Grande Dépression

Par : Graham Iddon