Du porteplume au portefeuille : le processus de signature des billets de banque

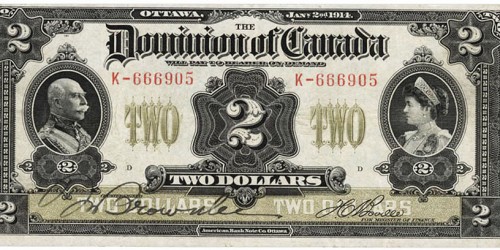

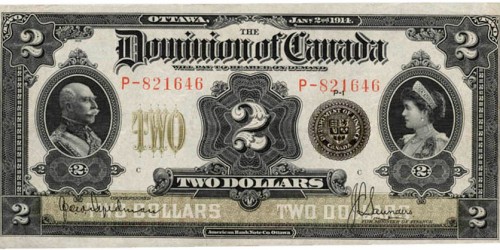

Pendant une bonne partie de leur histoire, les billets de banque canadiens représentaient, en quelque sorte, des promesses : leur échange contre des espèces (pièces d’or et d’argent) à l’institution émettrice était garanti. Ainsi, les billets s’apparentaient aux chèques, et tout comme ceux-ci, ils devaient être signés par l’émetteur pour être négociables. Pendant de nombreuses années, cela se faisait à la main. À compter de la seconde moitié du XIXe siècle, on a commencé à apposer de façon mécanique la signature du chef de l’institution émettrice (une banque) sur les billets, généralement à droite. À gauche, on laissait de l’espace pour qu’un autre dirigeant (ou parfois un employé haut placé) les contresigne au moment de les remettre au client. En 1913, le ministère des Finances a donné son aval à ce que les contreseings puissent eux aussi être imprimés à la machine.

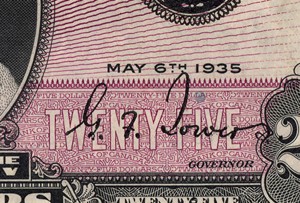

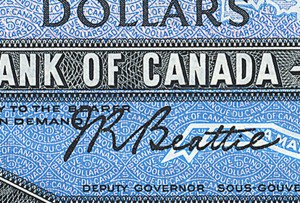

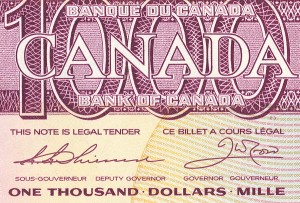

La version de 1934 de la Loi sur la Banque du Canada précisait que tous les billets devaient porter la signature de deux dirigeants nommés par le Conseil d’administration, à savoir celles du premier sous-gouverneur et du gouverneur. S’il n’était pas obligatoire que ces deux signatures soient manuscrites, il fallait en revanche ajouter un sceau et un numéro de série aux billets une fois ceux-ci livrés à la Banque par la société d’impression. Au fil des années, divers procédés ont été employés pour imprimer les signatures. Dans le cas des trois premières séries de billets, on avait recours à la typographie. On concevait un cliché en acier à partir des signatures, et l’apposition de celles-ci constituait une étape à part entière du processus d’impression. Sur les billets des séries suivantes, les signatures étaient intégrées à l’une des plaques d’impression lithographiques utilisées. Les premiers billets à comporter des signatures lithographiées étaient les coupures de 1 000 $ de la série Les oiseaux du Canada.

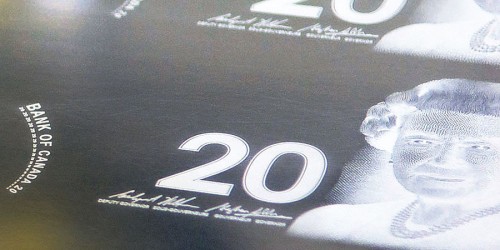

En ce qui concerne la série de billets en polymère, les signatures sont ajoutées grâce à l’impression en taille-douce. Un facsimilé de la signature est gravé dans une plaque de métal, qu’on remplit d’encre avant de la presser contre les billets. Au mois de mai dernier, nous avons suivi la première sous-gouverneure Carolyn Wilkins tout au long du processus grâce auquel sa signature pourra figurer sur les billets de banque du pays. La première étape consistait à inscrire sa signature à de multiples reprises sur une feuille prévue à cet effet. De toutes ces versions, on en a retenu une, qu’on a numérisée. La signature a été ajustée et épurée afin qu’elle soit bien claire par un graphiste de la Compagnie canadienne des billets de banque limitée. Ce dernier a ensuite intégré la signature à la maquette numérique d’une nouvelle coupure, puis il en a imprimé une épreuve, qui a été soumise à la validation de Mme Wilkins.

Les graphistes de la Compagnie ont ensuite créé une version numérique en trois dimensions de la signature afin qu’elle puisse être gravée au laser sur une matrice. À partir de celle-ci, la signature a été transférée sur une plaque d’impression où figurent également, en de nombreux exemplaires, les portraits qui ornent le recto des billets, eux aussi réalisés en taille-douce. Le premier tirage a ensuite pu commencer. Enfin, la première sous-gouverneure Wilkins a eu l’honneur d’inspecter sa propre signature, imprimée officiellement sur un billet canadien ayant cours légal. Une expérience riche en émotions, sans aucun doute!

Le Blogue du Musée

Réflexions sur l’origine du petit cochon

Par : Graham Iddon

Nouvelles acquisitions de 2024

Par : David Bergeron et Krista Broeckx

L’argent dans tous ses états

Par : Phillipe Audet-Cayer et Graham Iddon et Patricia Marando

Traités, argent et art

Par : Krista Broeckx et Frank Shebageget

Le rai : une monnaie de taille

Par : Graham Iddon