Née avant la Confédération, retirée douze ans après le nouveau millénaire, notre modeste pièce d’un cent porte un pan de l’histoire canadienne qui s’étend sur plus d’un siècle et demi.

C’est donc dire que toute une génération grandissante est depuis toujours sans le sou (au sens propre, bien sûr). À partir de 2012 – date du trépas de notre pièce d’un cent –, nous avons pris l’habitude d’arrondir le prix des achats payés comptant. Mais le cent demeure la plus petite unité de notre système monétaire, ce qu’il était déjà avant même la Confédération.

8e siècle : à l’origine du cent

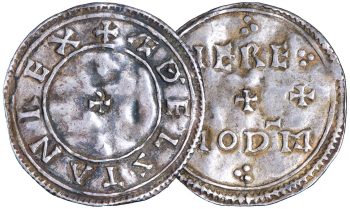

Une livre d’argent se divisait en 240 deniers ou 20 sous. C’était le système monétaire carolingien créé par les empereurs francs (français) du 8e siècle. À la même période, bien qu’il correspondait au denier, le penny anglo-saxon (anglais) qu’on voit ici était aussi basé sur ce système –resté en usage jusqu’aux années 1970 au Royaume-Uni.

Source : 1 penny, Royaume d’Angleterre, NCC 925-939 EC | NCC 1965.3.115

Saviez-vous que le Canada n’a jamais frappé un sou?

Au Canada, on a toujours parlé d’un « sou » pour désigner la pièce d’un cent. C’est un mot profondément ancré dans notre culture et notre langue, comme « penny » chez les anglophones. Pourtant, notre cent ne s’est jamais officiellement appelé un « sou ». Ce mot désignait autrefois 12 deniers, et ce sont surtout les deniers qui circulaient en espèces : on en frappait 240 avec une livre d’argent. Cette mesure – la 240e partie de la livre – était aussi celle du penny d’argent, qui était l’unité de base de l’ancien système monétaire anglo-saxon et qui a gardé cette fonction en Angleterre jusqu’à la moitié du 16e siècle environ, traversant toutes sortes de bouleversements économiques, y compris des invasions et des guerres civiles. Au 8e siècle, le penny était donc une pièce d’argent britannique légèrement plus petite (et beaucoup plus mince) que notre pièce de cinq cents.

Même si cette pièce matérialisait la plus petite division de la monnaie anglaise, ce n’était pas pour autant de la « petite monnaie ». Au 14e siècle, on aurait pu acheter deux poulets pour un penny. Chez la majorité des gens, un penny d’argent valait beaucoup trop pour la plupart des transactions quotidiennes. C’est pourquoi il leur fallait parfois – illégalement – couper la pièce en deux, en quatre ou même en plus petits morceaux. Les autorités monétaires ont alors commencé à frapper le demi-penny et le farthing (quart de penny), mais plus tard, elles se sont plutôt attaquées au problème en produisant des pièces de cuivre… qui ressemblent beaucoup plus à ce qu’on appellerait aujourd’hui un sou!

18e siècle : l’avènement du cuivre

Lorsqu’une monnaie est frappée à partir de métaux précieux, on doit constamment composer avec la valeur fluctuante de ces métaux sur le marché. Ces fluctuations peuvent donc se répercuter sur le pouvoir d’achat de chaque pièce. Même si le cours de l’argent a monté au fil des siècles, au départ, il suivait généralement le prix des biens; on devait ajuster le poids des pièces seulement à l’occasion. Cependant, au 16e siècle, sa valeur s’est mise à fluctuer de façon trop importante et l’émission des pièces d’argent était de plus en plus ardue.

À cette époque, on avait grand besoin de petite monnaie, mais la Monnaie royale ne faisait rien. Quand elle a commencé à frapper des pièces d’argent d’un demi-penny, elles étaient tellement petites qu’on risquait constamment de les perdre. Pour régler le problème, au 17e siècle, certaines entreprises et autres organisations du Royaume-Uni se sont mises à faire circuler des jetons de cuivre qui servaient à la fois de publicité et de petite monnaie. Communément appelés coppers, ces jetons (souvent des farthings refrappés) valaient alors la moitié ou le quart d’un penny. Quand le cours de l’argent a monté en flèche au 18e siècle, le Royaume-Uni a fini par abandonner le penny d’argent. C’est en 1797 que les autorités ont décidé de frapper le premier penny de cuivre.

Au même moment, elles ont officiellement interdit l’utilisation des jetons de cuivre.

En 1860, le cours du cuivre avait aussi augmenté. La pièce a été rapetissée et contenait maintenant de l’étain et du zinc. Néanmoins plus grosse que notre huard, le penny britannique a gardé cette taille et ce poids jusqu’à l’arrivée de la livre décimale en 1971.

Source : 1 penny, Royaume-Uni, 1860 | NCC 1972.302.22

Le « sou noir » canadien

Plusieurs centaines de ces jetons de cuivre de Wellington auraient traversé l’Atlantique avec les soldats britanniques durant la guerre de 1812. Ce type de jeton venait combler une lacune de la monnaie canadienne avant de céder sa place aux billets de banque et aux pièces de l’État.

Source : Demi-penny, jeton, Grande-Bretagne/Canada, 1812 | NCC 1964.43.504 4

1858 : le premier cent canadien

Avant la Confédération, les provinces originales émettaient leurs propres cents de cuivre, légèrement plus gros que notre pièce de vingt-cinq cents actuelle. Contrairement au penny britannique, le cent canadien suivait un système décimal et valait ainsi la centième partie du dollar. C’est en 1858 et en 1859 que la province du Canada (aujourd’hui l’Ontario et le Québec) en a émis les premières pièces, mais le gouvernement a surestimé le besoin de la population : la Monnaie royale à Londres en a frappé 10 millions! À l’époque, il y avait encore beaucoup de gros jetons et pièces de cuivre en circulation – rien pour favoriser l’usage des « petites » pièces de l’État. Le nouveau Dominion du Canada n’a pas jugé bon d’en frapper d’autres avant 1876.

1908 : un sou bien de chez nous

Auparavant, toutes les pièces de monnaie canadiennes étaient faites au Royaume-Uni, puis expédiées au Canada – une traversée coûteuse et risquée. C’est pourquoi, en 1908, la Monnaie royale a ouvert une succursale à Ottawa. Ce sont ces mêmes installations qui ont donné naissance à la Monnaie royale canadienne après avoir été transférées au gouvernement canadien en 1931. Toutefois, jusqu’aux années 1940, les coins (les étampes gravées en acier servant à frapper les pièces) nous arrivaient encore de l’Angleterre.

1920 : une pièce amaigrie

Tout comme pour le penny britannique, la production du cent canadien s’est mise à coûter plus cher avec la montée des prix du cuivre. La Grande Guerre ayant nécessité une grande partie des réserves mondiales, le cours du cuivre a atteint son sommet du siècle. Puisque la version large du cent était beaucoup trop coûteuse à produire, on a fait passer son diamètre de 24,4 mm à 19,05 mm.

1936 : l’année du point

Après la mort du roi George V au début de 1936, le roi Édouard VIII a accédé au trône britannique… avant d’en redescendre 11 mois plus tard. Partout dans le Commonwealth, les ateliers monétaires ont alors dû se précipiter pour produire des pièces à l’effigie de son successeur, le roi George VI. Pour répondre à la demande immédiate du public, la Monnaie royale canadienne a été obligée de refrapper certaines de ses pièces de 1936, soit celles de 1 cent, de 10 cents et de 25 cents. Elle y a fait un petit point discret pour indiquer qu’il s’agissait de pièces de 1936 émises en 1937. Finalement, les pièces d’un cent frappées d’un point n’ont jamais été mises en circulation, ce qui confère une grande valeur aux trois exemplaires connus.

1937 : les feuilles d’érable telles qu’on les connaît

En 1936 et en 1937, un concours a été organisé pour donner à nos pièces un aspect canadien plus distinctif. Insatisfaite des idées soumises pour ses pièces de faible valeur, la Monnaie royale canadienne s’est adressée à son homologue britannique pour avoir d’autres propositions. C’est George Kruger Gray, un concepteur de pièces britannique extrêmement prolifique, qui a finalement créé le dessin des deux feuilles d’érable pour la pièce d’un cent. Alors que la feuille d’érable avait toujours figuré au second plan sur les pièces, ce nouveau dessin mettait en valeur deux grandes feuilles réalistes. Ce modèle est resté inchangé jusqu’à la toute fin, ce qui rend d’autant plus cette pièce typiquement canadienne.

1967 : une pause pour les feuilles d’érable

Pendant 30 ans, les seuls éléments qui ont changé sur la pièce d’un cent sont la date et la figure monarchique en titre. Cependant, pour marquer le centenaire du Canada en 1967, la Monnaie royale a modifié temporairement toutes ses pièces en créant une série commémorative de six pièces dessinées par l’artiste canadien de renom Alex Colville. Remarquables de simplicité, ses dessins mettent en valeur des animaux qui pour lui représentaient l’esprit canadien. Pour la pièce d’un cent, il a choisi la colombe sous l’espèce du pigeon biset. Même si cet oiseau est proche parent du pigeon urbain – pas forcément tenu en estime –, Colville le jugeait « associé aux valeurs spirituelles ainsi qu’à la paix ».

1977 : le petit sou mal aimé

Quand le prix du cuivre s’est mis à monter de plus belle, la Monnaie royale souhaitait réduire les coûts de production du sou noir. Elle a donc proposé d’en rapetisser le diamètre de 3,5 mm, ce qui a nécessité un tour de force à la conception. Au moment où on allait frapper les pièces de test, une société de transport urbain a pressé la Monnaie royale de faire volte-face. C’est que depuis des dizaines d’années, la Toronto Transit Commission faisait circuler des jetons servant à activer les centaines de tourniquets installés dans ses 48 stations de métro. Il se trouve que la nouvelle taille proposée pour la pièce d’un cent était identique à celle de ces jetons. La Commission aurait donc été exposée à un risque de fraude énorme, ou aurait été forcée de modifier ses tourniquets et ses jetons. C’est pourquoi elle – ainsi que d’autres organisations qui utilisaient des jetons de même taille – a protesté auprès de la Monnaie royale, ce qui a mis un frein à la production du nouveau sou noir.

1982 : le dodécagone

Curieusement, après avoir proposé de rapetisser le cent en 1977, la Monnaie royale n’a pas tenté de réduire sa teneur en cuivre dans l’immédiat. Le cuivre a été mélangé avec un peu plus d’étain, ce qui en a techniquement fait une pièce de bronze. Mais à 98 % de cuivre, elle demeurait on ne peut plus cuivrée. Cela dit, elle a discrètement changé de forme : même si on pourrait croire qu’elle est ronde à première vue, la nouvelle pièce avait en fait 12 côtés. Ce changement servait à ce que les personnes aveugles et malvoyantes la distinguent mieux des pièces de dix cents au toucher.

1997 : l’abandon du cuivre

Quand la Monnaie royale a finalement décidé de réduire la teneur en cuivre du sou noir, elle l’a pratiquement réduite à néant. En 1997, la pièce d’un cent est passée d’une teneur en cuivre de 98 % à une teneur de 1,6 %. Elle est essentiellement devenue une pièce de zinc électroplaquée d’un très mince enduit de cuivre qui en préservait l’apparence traditionnelle. Elle a aussi retrouvé sa forme parfaitement ronde.

2000 : l’acier fait son entrée

Toujours soucieuse de réduire ses coûts, la Monnaie royale a ensuite commencé à fabriquer toutes ses pièces en acier avec un soupçon de nickel. Elle enrobait toutefois les sous noirs d’un enduit de cuivre plus épais pour mieux prévenir la corrosion. C’était la première fois que leur teneur en cuivre augmentait. Mais à 4 %, elle était encore minime. Cette composition est restée la même jusqu’à ce qu’on arrête la production de la pièce d’un cent en 2012.

2012 : repose en paix, cher sou noir

Le Canada a cessé d’émettre la pièce d’un cent pour des raisons purement économiques. Au moment de son abandon, chaque pièce coûtait 1,6 ¢ à produire. Même si cette raison devrait en soi suffire à arrêter la production, rappelons aussi qu’on ne pouvait presque plus rien acheter avec un sou noir. Au milieu du 19e siècle, 1 ¢ donnait un pouvoir d’achat d’environ 35 ¢ en dollars d’aujourd’hui, alors qu’en 2012, on utilisait les sous noirs surtout pour avoir un compte exact. Aux États-Unis, l’autorité responsable de frapper la monnaie a commencé à retirer ses pièces d’un cent en 2025. Chaque pièce coûtait près de 4 ¢ à produire, ce qui représente des coûts de 56 millions de dollars américains.

C’est le ministre des Finances de l’époque, feu Jim Flaherty, qui a cérémonieusement actionné la presse pour frapper cette pièce dans les installations de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg le 4 mai 2012. Il s’agit du dernier sou noir, qu’on peut admirer dans l’exposition permanente du Musée.

Source : 1 cent, Canada, 2012 | NCC 2012.42.1

De 1908 à 2012, la Monnaie royale canadienne a produit 35 milliards de pièces d’un cent. Juste avant leur retrait, on estimait à 6 milliards leur nombre dans l’économie (probablement en grande partie dans des bocaux, au fond des cendriers ou sous les coussins des sofas). En 2013, les commerces ont cessé d’en échanger à leurs clients, arrondissant les prix aux cinq cents près. Les entreprises recueillaient chaque pièce d’un cent pour l’envoyer aux banques. On a observé une hausse des dépôts bancaires à mesure que les gens vidaient leurs tirelires, leurs bocaux et leurs fonds de tiroirs. Ce sont plus de 14 millions de kilos de pièces que la Monnaie royale a envoyé faire fondre pour leur précieuse teneur en métal. En tout, le gouvernement fédéral prévoyait d'économiser 11 millions de dollars par année en arrêtant d'émettre les pièces d’un cent.

Qu’on l’appelle un sou, un cent ou une cenne, cette unité demeure le fondement de notre système monétaire. Ses vestiges subsisteront aussi dans notre culture, comme en témoigne notre langue : « être sans le sou », « être propre comme un sou neuf », « pas pour un sou », « une affaire de gros sous ». Les dictionnaires attestent une multitude d’expressions avec ce mot. Et on ne saurait les abolir aussi facilement que la pièce elle-même…

Parce qu’elles sont vraiment monnaie courante. (C’était trop tentant.)

Le Blogue du Musée

Nouvelles acquisitions de 2025

Des pièces de 2 $ rares à l’œuvre d’art sur les bons fonciers des Métis, les acquisitions du Musée de la Banque du Canada en 2025 montrent comment l’argent et l’économie façonnent la vie de la population canadienne.

Ça vaut de l’or? Une explication simple de l’étalon-or

Dans un système monétaire idéal fondé sur l’étalon-or, chaque billet de banque représente une créance sur une quantité d’or détenue par l’autorité qui l’a émis. Mais en pratique, les règles du régime de l’étalon-or ont été énormément et souvent contournées face aux réalités économiques.

Réflexions sur l’origine du petit cochon

Depuis l’apparition des premières monnaies, comme réserve de valeur, les gens ont eu besoin d’un endroit particulier pour garder leurs shekels, leurs drachmes ou leurs pennies. La tirelire, qu’elle soit en forme de petit cochon ou non, a presque toujours existé.