En temps de guerre, il faut de l’argent pour financer le ravitaillement, les ressources et la solde des soldats. Les hommes physiquement aptes au combat quittent le marché du travail. C’est un lourd fardeau pour un pays, qui voit alors son économie perturbée. La menace d’une guerre imminente fait peser ces risques sur l’Amérique du Nord britannique au début de 1812.

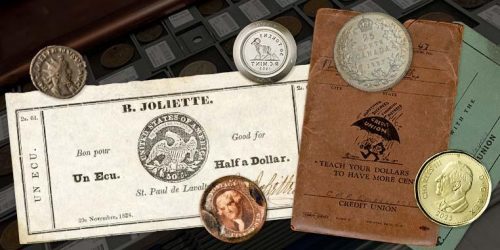

Jusqu’en 1858, sur le territoire du futur Canada, la monnaie en circulation était surtout composée de pièces provenant du Royaume-Uni, de l’Espagne, des États-Unis et de la France. Certaines pièces, comme cette pièce mexicaine/espagnole de huit réaux, ont été réévaluées en shillings pour servir de monnaie locale.

Source : Huit réaux/cinq shillings, Mexique, Espagne, 1805 | NCC 1974.81.3

Le fardeau de la guerre

La bataille des Hauteurs-de-Queenston, près de la rivière Niagara, est un affrontement majeur de la guerre de 1812. Des soldats britanniques et canadiens, ainsi que des guerriers haudenosaunee et delaware, réussissent à repousser les forces américaines en surnombre. Le général sir Isaac Brock (au premier plan) perd la vie dans la bataille.

Source : La bataille des Hauteurs-de-Queenston, 13 octobre 1812, John David Kelly, 1896, Bibliothèque et Archives Canada, C000273

La guerre nuit grandement à la prospérité d’un pays, surtout lorsque les affrontements ont lieu sur son territoire. C’est ce qui s’est produit au Haut et au Bas-Canada (aujourd’hui l’Ontario et le Québec) pendant la guerre de 1812 et immédiatement après. Avec l’afflux des troupes britanniques nécessaires pour défendre les frontières de la colonie et le recrutement d’hommes de la région pour la milice, la demande de fournitures, de nourriture, d’uniformes, de matériel, d’armes et de munitions explose. Comme les capacités de production de l’Amérique du Nord britannique sont plus que limitées, il faut importer à peu près tout. Cela dit, le problème le plus important reste de savoir comment payer.

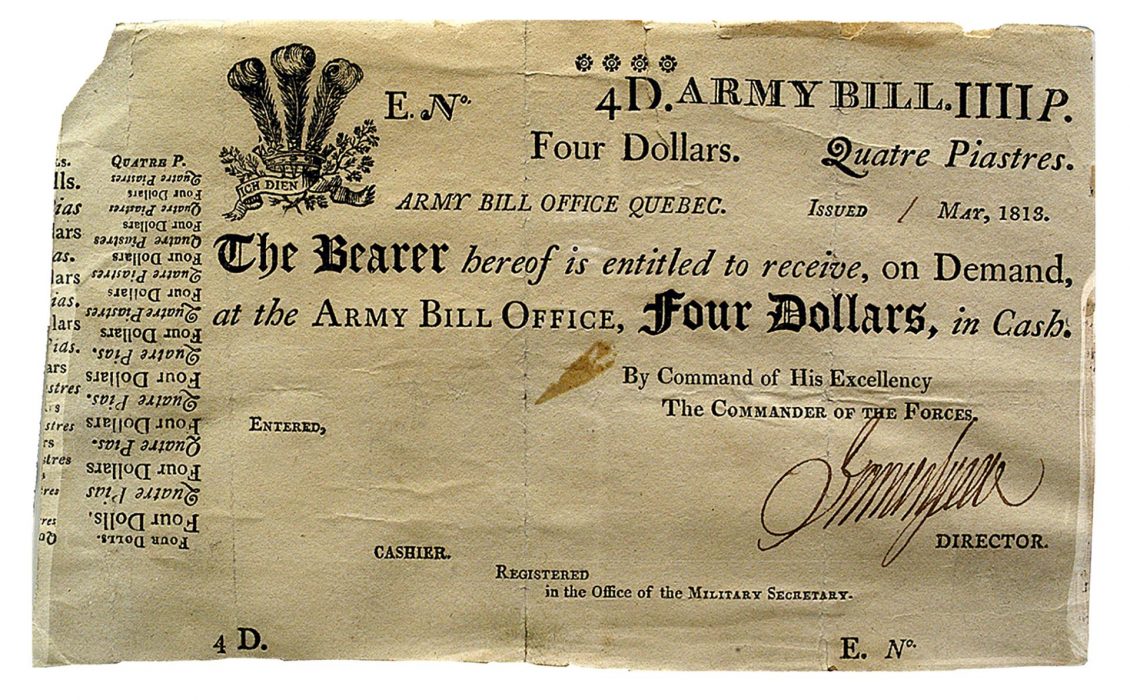

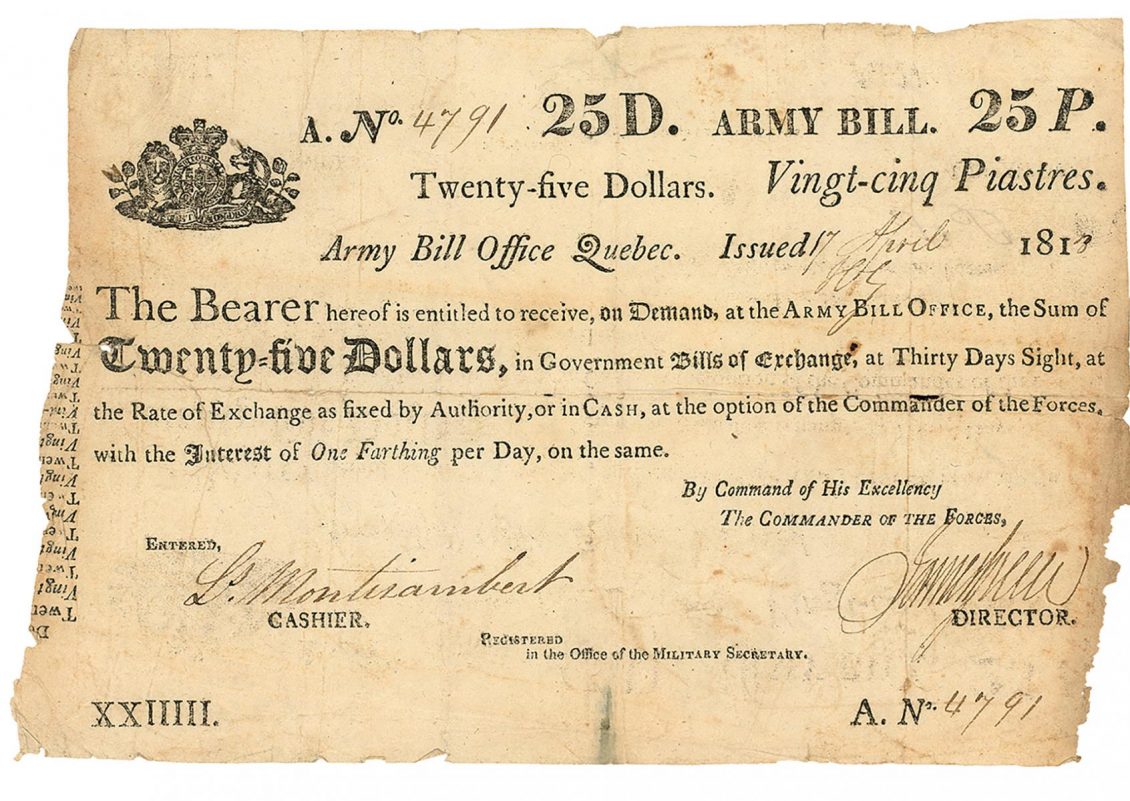

Les billets de l’armée

En 1812, il n’y a aucune banque en Amérique du Nord britannique, et les ressources financières sont insuffisantes. Comme une guerre se profile à l’horizon, les espèces (pièces d’or et d’argent) se font de plus en plus rares, tandis que les habitants se constituent des réserves de devises fortes. Le gouvernement du Bas-Canada (Québec) décide alors d’émettre des « billets de l’armée » pour payer les troupes et s’approvisionner. La plupart de ces billets, particulièrement les grosses coupures, ont cours légal, ce qui signifie qu’ils sont autorisés par le gouvernement. Cependant, contrairement à la monnaie en circulation aujourd’hui, dont la valeur n’est garantie par rien de tangible, les billets de l’armée sont adossés à de l’argent comptant (petites coupures) ou à des billets de change payables à Londres (grosses coupures), eux-mêmes échangeables contre de l’argent ou de l’or en Grande-Bretagne. Les billets de l’armée se veulent principalement une forme de paiement pour les fournisseurs locaux et les militaires. À l’origine conçus pour être utilisés dans les transactions économiques, ils font également office de bons du Trésor du gouvernement.

Un fournisseur de la milice payé en billets de l’armée accorde en fait un petit prêt au gouvernement, qui le rembourse par la suite en devise forte. Contrairement aux obligations ayant servi à financer la Première et la Seconde Guerre mondiale, les billets de l’armée circulent dans l’économie comme le papier-monnaie de nos jours. Par exemple, la milice achète des bottes avec des billets de l’armée. Le cordonnier peut ensuite utiliser ces billets dans un commerce, comme n’importe quelle monnaie. Pour maintenir les billets de l’armée en circulation et inspirer la confiance du public, les grosses coupures rapportent un intérêt de quatre pence par tranche de 100 livres par jour, soit 6 % par an. Comme pour une obligation de guerre, les intérêts sont versés quand les billets sont rendus au gouvernement à la fin de la guerre.

Le Bureau des Billets de l’Armée britannique ouvre ses portes dans la ville de Québec à la fin de l’été 1812. Au départ, on émet 250 000 livres (un million de dollars) de billets en coupures de 4, 25, 50, 100 et 400 dollars, auxquels s’ajoutent par la suite des coupures de 1, 2, 3, 5 et 10 dollars.

C’est John Neilson, de Québec, qui est chargé d’imprimer les nouveaux billets. Leurs dimensions vont de la taille de nos billets de banque actuels à au moins la moitié d’une feuille de format lettre. Nous ne connaissons pas exactement les dimensions qu’avaient les grosses coupures puisqu’il n’en existe plus aujourd’hui. Les nouveaux billets sont reliés sous forme de livre, et chacun d’eux comporte un élément de sécurité imprimé appelé « vignette », soit une série de mots en petits caractères situés le long de la bordure de gauche. Pour retirer un billet du livre, il faut en découper la vignette. Quand on le rapporte pour l’échanger contre de l’argent (demander un remboursement), la vignette doit correspondre au talon laissé dans le livre. C’était une mesure rudimentaire, mais très efficace, pour contrer les faussaires.

Une guerre coûteuse

Les émissions réalisées pendant la guerre totalisent 3,44 millions de livres, mais le coût du conflit – d’après les dépenses du Département de l’intendance (le service d’approvisionnement de l’armée) – est estimé à 5,92 millions de livres. Les derniers billets de l’armée sont émis en février 1815 afin de couvrir tout solde exigible.

Le remboursement général des billets de l’armée commence le mois suivant et, en février 1816, la valeur de ceux encore en circulation équivaut à un peu plus de 330 000 livres (1,32 million de dollars d’aujourd’hui). Cette valeur est réduite à 65 000 livres (260 000 dollars) en janvier 1817. Quand le Bureau des Billets de l'Armée britannique cesse complètement ses activités, en 1820, il subsiste 819 livres (3 276 dollars) de billets à rembourser. Aujourd’hui, ces billets sont extrêmement rares, la majorité d’entre eux faisant partie la Collection nationale de monnaies du Musée de la Banque du Canada.

Les plus petits billets ont probablement circulé dans les économies locales, où il y avait peu d’argent liquide en circulation. Certains d’entre eux ont une vignette intacte, ce qui indique qu’ils n’ont jamais été émis.

Source : Billets de un, trois, cinq et dix dollars, Bureau des Billets de l'Armée britannique, Canada, 1813-1814 | Collection nationale de monnaies

Un papier-monnaie inspirant confiance

Peut-être par crainte de la contrefaçon ou de l’inflation, les billets de l’armée sont rapidement retirés de la circulation. Comme il n’y a pas de solution de remplacement, leur retrait et leur rachat rapides exercent une pression accrue sur la masse monétaire déjà précaire au Haut et au Bas-Canada. L’émission de billets de l’armée est néanmoins considérée comme une réussite. Au moment où la monnaie se fait rare, ces billets s’avèrent un moyen d’échange pratique. Ils circulent librement et sont acceptés un peu partout. Parce que certains billets rapportent des intérêts et sont entièrement remboursables, ils concourent à rétablir la confiance du public dans le papier-monnaie.

Sur ce billet de l’armée du XIXe siècle, la mention juridique précise simplement que le détenteur peut l’échanger contre une lettre de change du gouvernement, remboursable ultérieurement en or ou en argent. Le taux d’intérêt est également indiqué sous la forme d’une pièce d’un quart de penny par jour.

Source : Billet de vingt-cinq dollars, Bureau des Billets de l'Armée britannique, Canada, 1813 | NCC 1997.25.1

L’émergence des services bancaires au Canada

Après la chute de la Nouvelle-France en 1763, de nombreuses entreprises du Haut et du Bas-Canada se retrouvent avec de la monnaie de carte et des ordonnances sans valeur, deux moyens d’échange français remplaçant eux aussi temporairement les devises fortes. Cela contribua à faire en sorte que les marchands ne veulent plus rien savoir du papier-monnaie pendant 50 ans. Grâce aux billets de l’armée, la population regagne confiance dans les billets de banque et les transactions bancaires. Au cours des décennies suivantes, des dizaines de banques voient le jour dans ce qui deviendra le Canada. Beaucoup d’entre elles sont des entreprises solides et dignes de confiance encore en activité aujourd’hui, tandis que d’autres sont peu fiables ou carrément frauduleuses. Quoi qu’il en soit, toutes émettent des billets de banque, que les Canadiens finissent par accepter au XIXe siècle.

En recevant l’agrément du gouvernement britannique en 1820, la Banque du Nouveau-Brunswick devient la première banque à charte du Canada. Elle est suivie par la Banque de Montréal en 1822.

Source : Billet de cinq shillings, Banque du Nouveau-Brunswick, Canada, 1820 | NCC 1966.21.4

Le Blogue du Musée

Réflexions sur l’origine du petit cochon

Depuis l’apparition des premières monnaies, comme réserve de valeur, les gens ont eu besoin d’un endroit particulier pour garder leurs shekels, leurs drachmes ou leurs pennies. La tirelire, qu’elle soit en forme de petit cochon ou non, a presque toujours existé.

Nouvelles acquisitions de 2024

Les objets que le Musée de la Banque du Canada a acquis en 2024 mettent en lumière les relations qui viennent enrichir la Collection nationale de monnaies.

L’argent dans tous ses états

Découvrez tout un filon d’expressions cocasses et de synonymes inusités, et relevez le petit défi que nous vous proposons. Ne tardez pas à lire ce billet! Parce que… le temps, c’est de l’argent.