Ramener la monnaie à sa fonction essentielle

Qu’est-ce que l’argent, quand on y pense bien? Pour comprendre comment fonctionne la monnaie et ce qu’elle représente fondamentalement, nous devons la réduire à sa fonction première.

Des carottes dans votre portefeuille

Imaginons un passé lointain dans lequel vous êtes fermier. Vous possédez des carottes en abondance, mais rêvez d’une omelette. Avec une botte de carottes sous le bras, vous vous rendez chez le fermier d’à côté, qui a un poulailler, pour lui demander des œufs. Malheureusement, il n’a que faire de vos carottes. Vous allez donc chez le forgeron, qui aime les carottes, lui. Bien que vous n’ayez pas besoin des clous qu’il a à offrir, vous avez bon espoir que l’éleveur de volaille en voudra. Vous acceptez donc de troquer. Or, la chance ne vous sourit pas cette journée-là, car les clous n’intéressent pas plus ce fermier. Il mentionne toutefois qu’il aimerait bien une miche de pain, et que le boulanger doit justement reconstruire sa cabane qui s’est effondrée… et ainsi de suite.

Maintenant, si vous disposiez d’un jeton dont tous les villageois s’accordent pour dire qu’il a la valeur d’une botte de carottes, d’une poignée de clous, d’une douzaine d’œufs ou d’une miche de pain, vous pourriez déjeuner en dix minutes plutôt que d’avoir à parcourir péniblement tout le village pendant le plus clair de la matinée. Ce jeton, c’est ce qu’on appelle de l’argent.

Cependant, pour être adopté comme monnaie, ce jeton doit aussi être spécial et inhabituel, au cas où un escroc déciderait de le copier. La contrefaçon remonte à la nuit des temps, tout comme les moyens de la prévenir.

Des débuts en or

Les premières pièces de monnaie que nous connaissons ont été mises en circulation il y a environ 2 500 ans par le roi Alyatte de Lydie (dans l’actuelle Turquie). Elles sont faites d’électrum, un alliage naturel d’or et d’argent. Un bureaucrate lydien avisé a dû en venir à la conclusion que, pour éviter la contrefaçon, la monnaie devait être faite d’un matériau rare. L’or et l’argent étaient tout désignés, car ils étaient difficiles à extraire (mais pas trop) et étaient déjà considérés comme précieux. En fait, pour un faussaire, extraire de l’or et le transformer en pièce ne valait pas le coût et les efforts nécessaires. C’est ainsi qu’est née la pratique millénaire de créer une monnaie à valeur intrinsèque, c’est-à-dire une monnaie faite d’un métal précieux et de pièces qui valent littéralement leur pesant d’or (ou d’argent, de bronze ou de cuivre).

Tout ce que le légendaire roi Midas touchait se transformait en or. Comme c’était peu pratique, les dieux lui recommandèrent de se baigner dans les eaux du Pactole pour se défaire de ce don. On retrouve dans ce fleuve des dépôts de l’alliage d’or utilisé dans les premières pièces de monnaie, celles du royaume de Lydie.

Source : 1 ½ statère, Grèce antique, Lydie, 650–561 av. J.-C. | NCC 1967.83.286

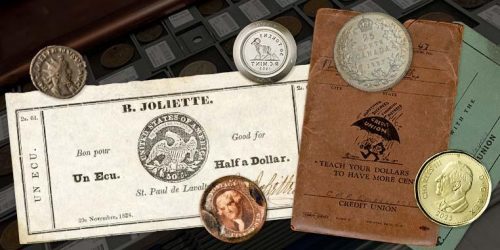

Dans le passé, beaucoup des pièces canadiennes étaient en argent. Or, la hausse du prix de ce métal a placé la Monnaie royale canadienne devant l’alternative suivante : faire des pièces extrêmement petites ou changer leur contenu en métal. La dernière pièce canadienne de 25 cents en argent a été émise en 1968.

Source : 25 cents, Canada, 1968 | NCC 1968.235.3

Le commerce transfrontalier

Ce « dollar troué » de l’Île-du-Prince-Édouard était à l’origine une pièce de huit réaux espagnole. La partie trouée (en forme de beigne) valait 5 shillings, tandis que la partie centrale (le « trou ») valait 1 shilling.

Source : 5 shillings, Île-du-Prince-Édouard, Canada, 1813 | NCC 1969.225.2 | 1 shilling, Île-du-Prince-Édouard, Canada, 1813 | NCC 1972.8.1

Malgré l’absence de trains, de camions ou de connexions Internet, le commerce sur de longues distances faisait partie intégrante du monde antique, et ce, depuis belle lurette. Plusieurs siècles avant le premier contact avec les Européens, les peuples autochtones d’Amérique du Nord disposaient de réseaux commerciaux s’étendant de l’Alaska jusqu’au golfe du Mexique. Les routes commerciales de l’Asie du Sud-Est ont atteint le sud de l’Europe en l’an 100 avant notre ère. De plus, des preuves archéologiques montrent que la Grande-Bretagne a continué de commercer avec la région méditerranéenne pendant le Moyen Âge, des siècles après le départ des Romains.

L’argent aurait grandement simplifié ces transactions internationales. Cela dit, tout comme aujourd’hui, il n’existait pas de monnaie universelle standard. Mais était-ce vraiment le cas? Comme la plupart des pièces étaient faites de matériaux connus, comme l’or et l’argent, il suffisait de les peser pour savoir ce qu’elles pouvaient acheter. Ainsi, au fil du temps, des ducats vénitiens, des doublons espagnols ou des nobles anglais se sont retrouvés dans les poches de personnes partout en Europe, en Asie, en Afrique et même ici, au Canada.

Une idée brillante du Moyen Âge

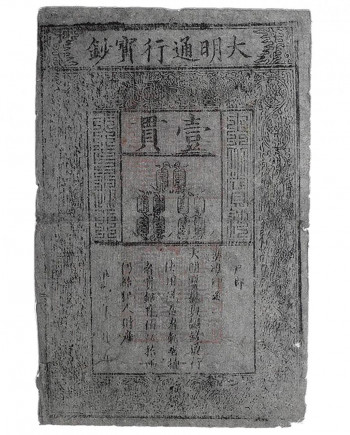

Au XIVe siècle, quelqu’un travaillant au siège de la dynastie Ming en Chine a eu une idée géniale. Au lieu de trimballer des sacs remplis de pièces de cuivre pour faire un gros achat, pourquoi ne pas garder les pièces dans une chambre forte quelque part et utiliser un document officiel, en papier, pour les représenter? Les pièces ne bougeraient pas, et le billet circulerait de l’acheteur au vendeur et ainsi de suite, sans avoir besoin de recourir à une mule ou à un chiropraticien. C’était la première monnaie de papier. C’était aussi le premier pas dans un long processus historique de dématérialisation de la monnaie, qui est passée de la pièce d’or à une simple ligne dans un livre de comptes.

Jusqu’au XXe siècle, toute la monnaie de papier fonctionnait grosso modo comme les billets de la dynastie Ming. Pour chaque billet d’un dollar en papier, une quantité équivalente d’un métal précieux devait, en principe, être gardée dans une chambre forte. Lorsque les gouvernements nationaux émettaient leur monnaie en fonction de la quantité d’or qu’ils avaient dans leurs coffres, on disait d’eux qu’ils adhéraient à l’étalon-or.

Bien entendu, si cette façon de faire était commode, elle avait son prix. Premièrement, comme la valeur des métaux précieux fluctue sans cesse, la monnaie de papier devait fréquemment être réévaluée. Deuxièmement, on ne pouvait pas faire confiance à l’ensemble des pays émetteurs pour ne pas imprimer plus de monnaie qu’ils n’avaient d’or dans leurs coffres. Dans certains cas, ils n’avaient pas d’or du tout!

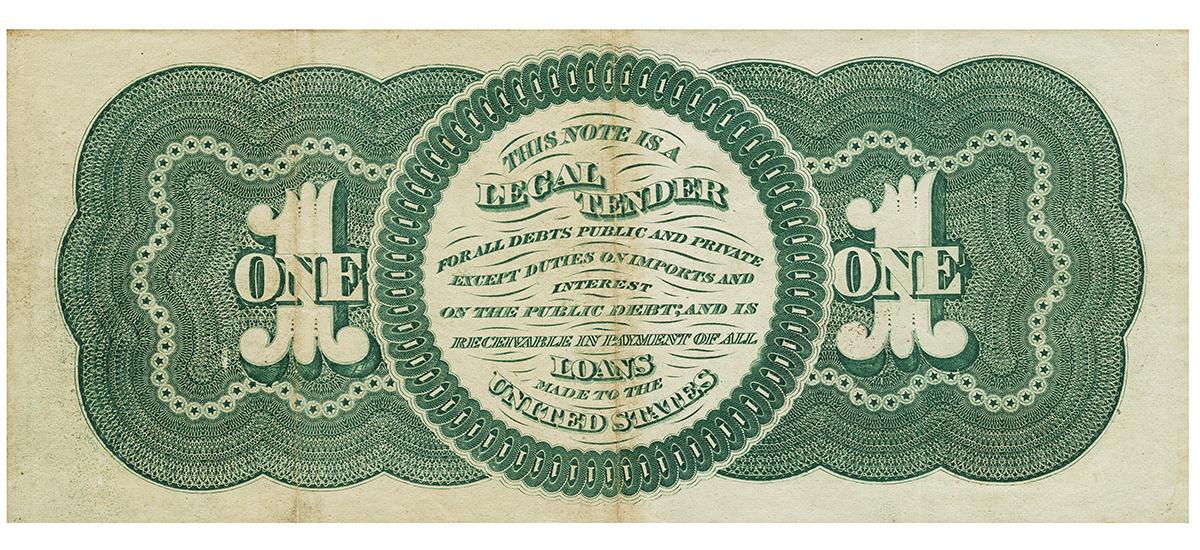

Toutefois, le principal inconvénient de l’étalon-or était son manque de souplesse. La quantité d’or et d’argent dans le monde est limitée, et les économies ne pouvaient se développer sans apport de métaux précieux. C’est pourquoi les gouvernements avaient tendance à faire fi de l’étalon-or en période de grands bouleversements, comme une guerre. Ils émettaient de la monnaie de papier sans autre assurance qu’une simple garantie de sa valeur et l’éventuelle possibilité de l’échanger contre de l’or une fois le calme revenu. C’était la monnaie dite de cours légal. Et ça a fonctionné. Les gens l’ont acceptée, et elle a circulé comme n’importe quelle autre monnaie. C’était la deuxième étape dans la suppression de la forme matérielle de la monnaie.

On peut voir sur ce billet de la dynastie Ming non seulement le montant d’argent, mais aussi une image de la même valeur en pièces. Le billet comporte en outre un avertissement sur la peine infligée à quiconque se rendrait coupable de contrefaçon : la mort!

Source : 1 kwan, dynastie Ming, Chine, 1368–1399 | NCC 1963.48.39

Ce billet de banque du XIXe siècle est en apparence aussi légitime que n’importe quel autre. Après tout, il a été imprimé par une entreprise comme celles avec lesquelles les grandes banques faisaient affaire. La différence, c’est que la Banque d’Ottawa est une entité fictive. C’était une « banque fantôme ».

Source : Faux billet de 1 dollar, Banque d’Ottawa, Canada, 1838 | NCC 1975.55.5

Entrée en scène de la monnaie fiduciaire

Même si elle porte le nom de fiat money en anglais, cette monnaie n’a rien à voir avec la petite auto italienne du même nom. Comme son nom l’indique en français, elle concerne plutôt la fiducie d’intérêt public – pour peu qu’on ait la foi. En somme, il s’agit d’un contrat social : un gouvernement promet au public que l’argent qu’il émet a de la valeur. Comme il est peu probable que la plupart des gouvernements fassent faillite, les gens sont à l’aise avec l’idée. Au Canada, nous utilisons la monnaie fiduciaire depuis le krach de Wall Street en 1929. D’ailleurs, notre monnaie est demeurée stable, fiable et entièrement digne de confiance depuis, à la différence près qu’elle ne vaut plus ce qu’elle valait dans le temps.

Plus que des chiffres

Il est utile de comprendre que la monnaie moderne ne constitue qu’un système de distribution de l’argent parmi tant autres, comme les cartes de débit, les chèques et les virements électroniques. L’argent lui-même se résume souvent aux chiffres figurant sur votre relevé bancaire. Il s’agit de l’étape ultime dans la suppression de la forme matérielle de la monnaie, à savoir sa réduction à quelques chiffres sur une feuille de calcul. C’est l’argent qu’on connaît depuis quelques générations maintenant. Et la dématérialisation de l’argent – depuis l’or dans la main jusqu’à une rangée de chiffres sur un relevé – nous en révèle la fonction la plus fondamentale.

« Le temps, c’est de l’argent »

Quand Benjamin Franklin a (prétendument) inventé cette expression, il pensait au coût de la paresse : le fait de rester assis sur son arrière-train à jouer à l’équivalent d’un jeu vidéo au XVIIIe siècle vous coûte non seulement le prix du jeu, mais aussi le revenu que vous auriez pu gagner au lieu d’y jouer. Il s’agissait d’une variante de ce que les économistes appellent le coût d’opportunité, c’est-à-dire le fait de renoncer à quelque chose pour profiter de quelque chose d’autre. (Consultez notre blogue pour en savoir plus à ce sujet.)

Inversement, on pourrait aussi dire que « l’argent, c’est du temps ». Tout bien considéré, ce que l’argent représente vraiment, c’est le temps et les efforts investis par quelqu’un pour faire quelque chose, qu’il s’agisse de construire un cabanon ou de fabriquer un ordinateur. Le matériau de base ne coûte rien, pas en argent, du moins. Après tout, personne ne fait de chèque à dame Nature pour son bois et son minerai de fer. Vous payez le temps et les efforts qu’une personne a investis pour extraire les ressources et ceux que d’autres personnes ont mis pour les raffiner afin que les fabricants puissent les transformer en objets. Ce qu’il en coûte à l’environnement, ça, c’est une autre histoire. Parce qu’en fin de compte, toute notre économie repose sur les ressources de la Terre et leur exploitation.

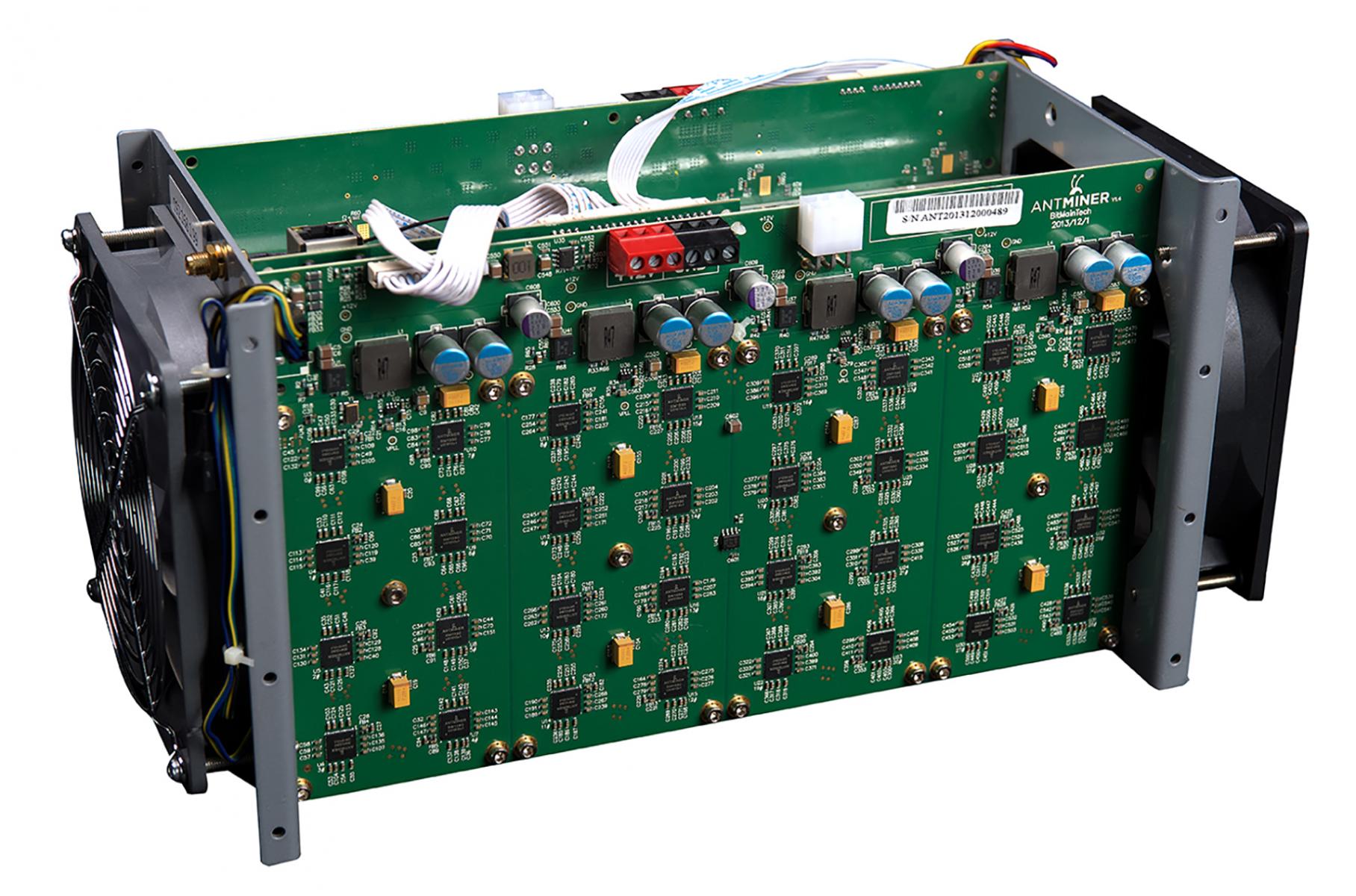

Bien que notre argent soit essentiellement numérique, cela ne veut pas dire pour autant que nous utilisons moins de ressources que par le passé. La conclusion de transactions en bitcoins produit une empreinte carbone bien plus importante que l’extraction d’une quantité d’or de valeur semblable.

Source : Ordinateur servant à miner des bitcoins, plateforme AntMiner, Chine, 2013 | NCC 2018.12.1

En somme, le fermier d’antan qui vendait ses carottes contre un jeton, tel qu’une pièce de monnaie, entreposait son temps et ses efforts dans un support très robuste. C’est l’une des principales caractéristiques de la monnaie : sa capacité à entreposer la valeur sous une forme durable. Longtemps après que les carottes auront pourri, les pièces demeureront fonctionnelles, préservant vos compétences et vos efforts dans un format fiable que vous pouvez échanger contre les produits et services d’autrui. C’est encore le cas aujourd’hui, qu’il s’agisse d’un chiffre sur votre relevé bancaire ou d’un billet dans votre portefeuille.

Le Blogue du Musée

Réflexions sur l’origine du petit cochon

Depuis l’apparition des premières monnaies, comme réserve de valeur, les gens ont eu besoin d’un endroit particulier pour garder leurs shekels, leurs drachmes ou leurs pennies. La tirelire, qu’elle soit en forme de petit cochon ou non, a presque toujours existé.

Nouvelles acquisitions de 2024

Les objets que le Musée de la Banque du Canada a acquis en 2024 mettent en lumière les relations qui viennent enrichir la Collection nationale de monnaies.

L’argent dans tous ses états

Découvrez tout un filon d’expressions cocasses et de synonymes inusités, et relevez le petit défi que nous vous proposons. Ne tardez pas à lire ce billet! Parce que… le temps, c’est de l’argent.