En soi, il est loin d’être simple d’expliquer en termes simples en quoi consiste l’étalon-or. La théorie de base est facile à décrire, mais ni l’évolution ni le fonctionnement de l’étalon-or dans nos économies modernes et complexes.

Cela fait des millénaires qu’« or » et « valeur » vont de pair dans l’esprit des gens. Cette pièce byzantine faisait partie des monnaies les plus stables et les plus fiables de son époque. Elle était ainsi acceptée de l’Afrique du Nord à la Chine, en raison de son poids et de sa pureté, jugés aussi sûrs l’un que l’autre.

Source : 1 solidus, empereur Phocas, Empire byzantin, 602-610 | NCC 1964.35.2

Un étalon-or parfait

Dans un système monétaire idéal fondé sur l’étalon-or, chaque billet de banque représente une créance sur une quantité d’or détenue par l’autorité qui l’a émis. Et chaque billet peut être échangé contre sa valeur en or. C’est tout! Plutôt simple comme système, n’est-ce pas?

Mais ces règles de base de l’étalon-or allaient finir par être souvent contournées face aux réalités économiques du monde moderne.

Un étalon-or idéal a existé brièvement au 17e siècle en Angleterre. Il mettait à contribution non pas les banques telles que nous les connaissons, mais les orfèvres (des artisans qui travaillaient l’or). Si vous étiez un riche Londonien de cette époque, vous auriez pu entreposer votre or dans la chambre forte d’un orfèvre. En cas de gros achat, vous auriez alors dû sortir un lourd sac d’or de cette chambre forte et le traîner dans les rues sous les yeux de toutes sortes d’escrocs et malfrats.

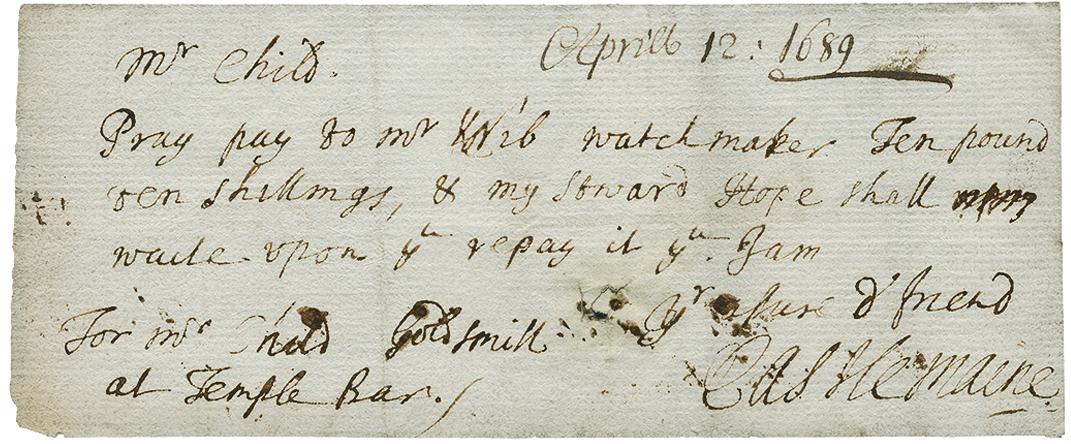

Mais votre orfèvre aurait pu aussi vous offrir une autre option intéressante : un reçu officiel représentant une créance sur une quantité précise d’or que vous avez stockée dans sa chambre forte. Au départ, c’était par pure commodité, mais avec le temps, ces billets sont devenus transférables. Les gens pouvaient les échanger contre des biens ou des services, et leurs nouveaux porteurs – des créanciers, par exemple – pouvaient alors faire de même. L’or restait sur place, mais sa valeur marchande circulait dans l’économie comme un billet de 20 $ aujourd’hui. Pour aussi rudimentaires qu’ils puissent paraître, les billets d’orfèvre comme celui-ci sont considérés comme les précurseurs des billets de banque en Angleterre et, par extension, aux États-Unis et au Canada.

Ce billet d’orfèvre porte la mention (traduction) : « Veuillez payer à M. Knib, horloger, 10 livres et 10 shillings...» (l’équivalent de 2 400 dollars d’aujourd’hui). Il demande en fait à sir Francis Child, orfèvre, de payer une facture au nom de Robert Palmer, premier comte de Castlemaine, en transférant une certaine quantité d’or à un horloger.

Source : billet d’orfèvre de 10 pounds et 10 shillings, Robert Palmer, Royaume-Uni, 1689 | NCC 1963.48.40

Par la suite, les orfèvres assumeront le rôle de banquiers modernes, en proposant des prêts et des lettres de change (l’ancêtre des chèques d’aujourd’hui). Devant une telle commodité, à quoi bon retirer son or des chambres fortes? Les orfèvres ont vite compris qu’ils pouvaient se faire de l’argent (au propre comme au figuré) en émettant plus de billets que la quantité d’or qu’ils détenaient, généralement sous forme de prêts. Après tout, les déposants ne chercheraient pas tous à retirer leur or en même temps. Et cette hypothèse est à la base du régime de l’étalon-or tel qu’il a été mis en œuvre pendant une bonne partie du 20e siècle.

Le problème avec l’or

Pendant des siècles, une pièce d’or pouvait être utilisée n’importe où, peu importe qui l’émettait, tant que sa pureté était reconnue. Jusqu’au début de notre ère moderne, il suffisait de peser une pièce d’or pour savoir ce qu’elle permettait d’acheter dans sa région et à ce moment-là. Et c’était là le problème avec l’or : la valeur marchande des pièces d’or changeait constamment parce qu’elle était liée à la valeur marchande de l’or lui-même.

Si une pièce d’or britannique de 1 guinée pesait moins que cette pièce d’épreuve officielle, soit des fragments en avaient été prélevés (on parle d’une opération de rognage), soit la pièce était très usée. Cela pouvait aussi signifier qu’elle avait été contrefaite. Quoi qu’il en soit, elle n’avait plus sa valeur officielle.

Source : 1 guinée, poids (pièce d’épreuve), Grande-Bretagne, 1772 | NCC 2013.2.971; 1 guinée, Grande-Bretagne, 1769 | NCC 1973.90.1

L’évolution constante de la valeur de marché de l’or a rendu très problématique l’utilisation de ce métal précieux pour garantir la valeur du papier-monnaie, à tel point qu’il a parfois été nécessaire pour les autorités de fixer légalement le cours de l’or afin de stabiliser la monnaie de leur nation. C’est ce qui est arrivé pendant la Grande Dépression, lorsque le Royaume-Uni a abandonné l’étalon-or en 1931, laissant craindre que les États-Unis fassent de même. Les détenteurs étrangers de devises américaines ont pris peur, et ont tenté d’échanger leurs liquidités contre de l’or dans le but de sécuriser leur investissement. Cherchant désespérément à empêcher les retraits d’or par les investisseurs étrangers, le président américain Franklin Delano Roosevelt a fait passer le cours officiel du métal jaune de 20 $ à 35 $ l’once en 1934 et interdit la propriété privée de lingots. Parallèlement, la Réserve fédérale américaine a relevé ses taux d’intérêt. Le dollar américain s’est apprécié, ce qui a encouragé les investisseurs à conserver leurs liquidités. Ces interventions ont stabilisé les réserves d’or et la valeur de la monnaie, tout cela dans le but de maintenir un système aux fortes allures de mascarade. Une mascarade parce qu’un étalon-or idéal n’a jamais fonctionné dans une économie moderne : la valeur de la monnaie en circulation a toujours dépassé de beaucoup celle des réserves d’or sur lesquelles cette monnaie était adossée.

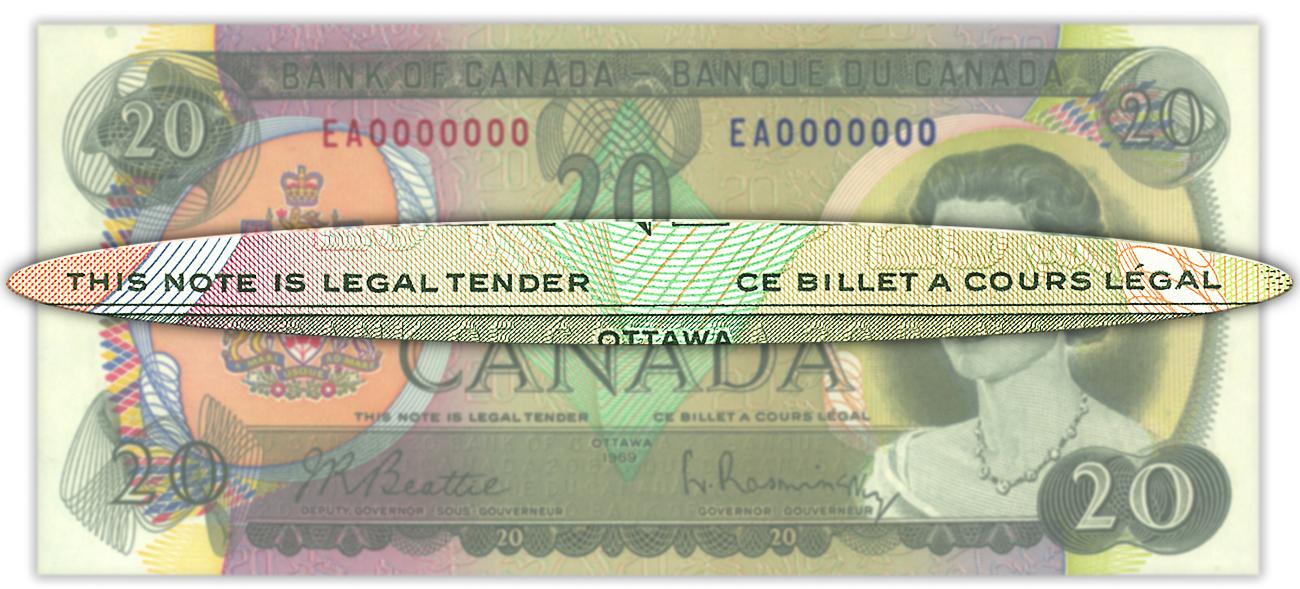

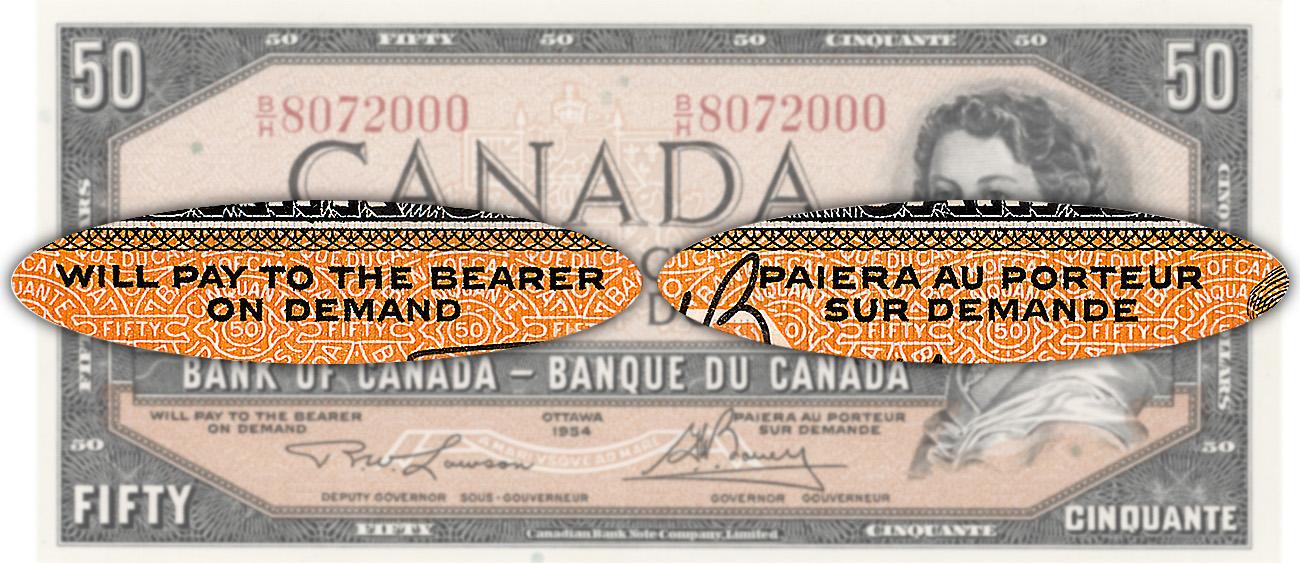

La mention « Paiera au porteur sur demande » signifie que la personne détenant ce billet de 1954 aurait pu théoriquement l’échanger auprès d’une banque contre une quantité d’or valant 50 $. Mais, en réalité, la population n’avait plus cette possibilité depuis le début des années 1930.

Source : 50 dollars, Canada, 1937 | NCC 1973.173.7

L’économie : un arbre qui doit continuer de pousser pour survivre

Pour qu’une économie se développe, sa masse monétaire doit croître en même temps qu’elle. Dans un régime d’étalon-or, il y aurait donc une demande constante qui ne pourrait être satisfaite que par toujours plus d’or. Mais l’or, qu’il ait été découvert ou non, n’existe qu’en quantité limitée dans le monde. Cela permettrait certainement de contenir l’inflation, mais cela contiendrait aussi – on pourrait préférer dire « étoufferait » – la croissance économique.

La piraterie était aussi un moyen de faire rentrer de l’or dans l’économie. Des corsaires, à savoir des pirates autorisés par le gouvernement britannique, ont navigué dans les Caraïbes pendant les guerres avec l’Espagne, à la recherche de navires qui transporteraient des trésors à dérober. À leurs yeux, le doublon d’or espagnol représentait le gros lot, une pièce emblématique du monde des pirates!

Source : 8 escudos, Espagne, 1714| NCC 2015.24.1

Pour favoriser la croissance économique, les gouvernements et les banquiers ont émis plus de billets de banque qu’ils ne pouvaient en échanger contre de l’or. Il convient toutefois de noter que les billets étaient souvent adossés à d’autres effets convertibles en or, comme des débentures (des obligations) et d’autres billets de banque émis par des États, mais aussi des lettres de change, ou encore des pièces en argent.

Comme les orfèvres 200 ans plus tôt, les autorités supposaient que peu de gens exigeraient de l’or en échange de leurs billets de banque et que le papier-monnaie circulerait simplement dans l’économie, en remplissant sa fonction première. Et cela s’est généralement confirmé. C’était un système qu’on peut rapprocher un peu de celui des réserves bancaires fractionnaires d’aujourd’hui, dans lequel seule une fraction des fonds des déposants est détenue sous une forme immédiatement accessible (l’argent comptant de nos jours), tandis que le reste est prêté, toujours selon l’hypothèse que peu de déposants voudront retirer entièrement leur argent.

Naturellement, ce système peut échapper à tout contrôle. Aux débuts de l’ère bancaire, de la Chine à la Suède, en passant par la France et l’Angleterre, la tentation d’émettre beaucoup plus de billets qu’il n’y avait de métal précieux pour les garantir s’est longtemps avérée bien trop grande pour les autorités. Et cela s’est retourné contre les émetteurs de billets de tous ces pays, provoquant la chute de la valeur de leur papier-monnaie, l’effondrement de la confiance du public et des faillites bancaires.

Durant une pénurie d’or et d’argent, la Suède a émis des pièces en cuivre de la grosseur d’une assiette. Cette monnaie était si peu pratique à manipuler que la première banque suédoise, appelée Stockholms Banco, décida d’émettre du papier-monnaie pour représenter les énormes pièces qu’elle entreposait. Cette banque fit faillite en 1667. La plaque-monnaie illustrée ici est fort semblable, quoique liée à une tentative ultérieure d’utiliser de la monnaie en cuivre dans ce pays.

Source : 1 daler, Sweden, 1746 | NCC 1966.3.5

L’étalon-or en période de prospérité

Le souverain britannique et l’aigle américain (c’est comme cela qu’on surnommait cette pièce) étaient les piliers de l’étalon-or à son apogée, au tournant du 20e siècle. L’aigle fait plus de deux fois le poids du souverain, mais a presque le même diamètre.

Source : 1 souverain, Royaume-Uni, 1871; 10 dollars, États-Unis, 1887| NCC 1970.167.14 / NCC 1970.132.11

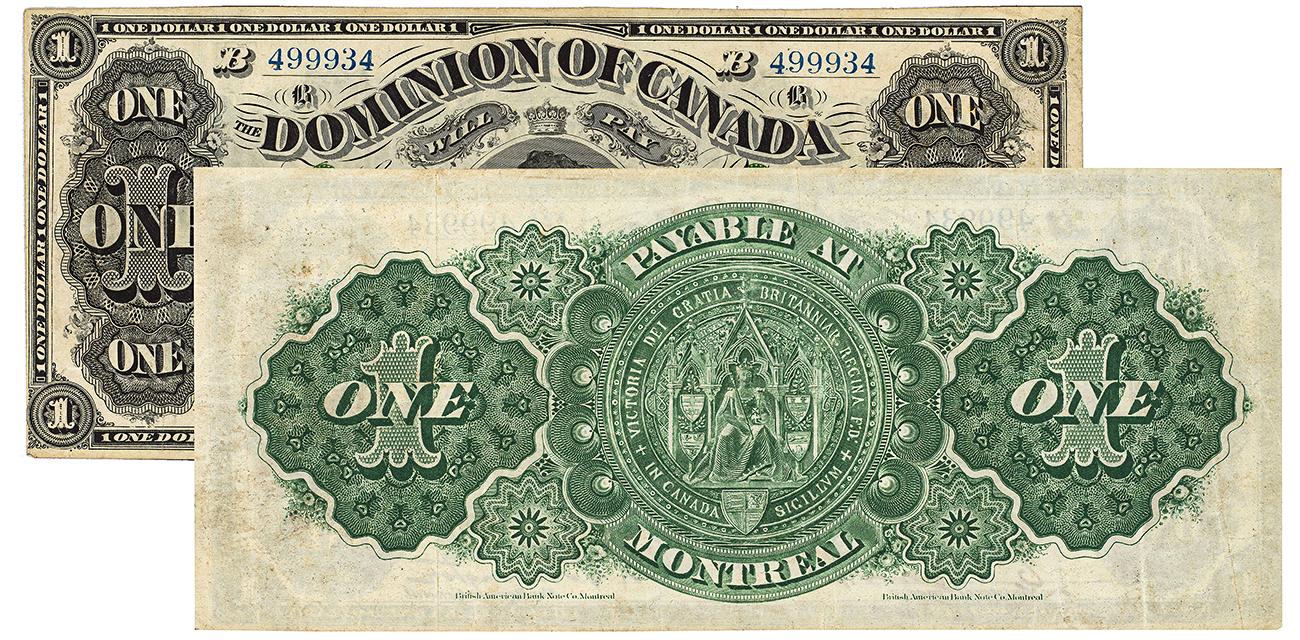

Lorsque les grandes économies mondiales ont adopté des étalons-or officiels au 19e siècle, les gouvernements ont exigé que leurs monnaies soient adossées à des réserves d’or équivalant à un pourcentage donné de la valeur des billets de banque qui étaient émis. En 1868, le Dominion du Canada a établi une exigence de réserves d’or équivalente à entre 20 et 25 % de la valeur de ses billets en circulation. Lorsque les banques commerciales canadiennes émettaient du papier-monnaie, n’importe lequel de leurs billets pouvait être échangé contre de l’or. La manière dont les banques liaient leurs billets à l’or ne tenait qu’à elles, et elles pouvaient les garantir avec des actifs facilement convertibles en or, comme des pièces en argent ou, après 1870, des billets du Dominion du Canada.

On peut lire l’inscription « PAYABLE AT MONTREAL » au verso du billet. Cela signifie que ce dernier ne pouvait être échangé contre de l’or qu’à une succursale montréalaise de la banque du gouvernement de l’époque, à savoir la Banque de Montréal.

Source : 1 dollar, Dominion of Canada, 1878 | NCC 1963.14.113

À l’aube du 20e siècle, l’étalon-or international fonctionnait très bien, surtout au Royaume-Uni, qui détenait les plus grandes réserves d’or au monde. L’industrie tournait à plein régime et l’argent circulait librement, jusqu’à ce qu’en 1914, l’étalon-or se heurte à un gigantesque mur de briques : la Première Guerre mondiale.

L’étalon-or en période de turbulence

Les capitalistes, les gouvernements et les banquiers auraient pu défendre l’étalon-or avec la dernière énergie en temps de paix, mais dès que la guerre a été déclarée, de nombreux pays ont dû rapidement le suspendre. La Première Guerre mondiale avait à peine commencé que les gouvernements britannique et canadien interdirent temporairement à leurs citoyens d’échanger des billets de banque contre de l’or. Il s’agissait rien de moins que d’abandonner l’étalon-or, ce que les gouvernements choisirent de faire parce qu’ils savaient qu’il n’y avait aucun moyen de financer une guerre de cette ampleur dans un régime aussi restrictif que celui de l’étalon-or. La même chose s’était produite au début de la guerre de Sécession.

Le billet vert (le fameux « greenback ») était une monnaie émise par le gouvernement américain pour financer ses efforts pendant la guerre de Sécession. Cette monnaie n’était adossée à rien de concret, si ce n’est que le gouvernement en garantissait la valeur. Elle a circulé, mais a engendré de l’inflation. Les États-Unis ont renoué avec l’étalon-or en 1879.

Source : 1 dollar, États-Unis, 1862 | NCC 1966.98.2424

En revanche, il en a été tout autrement pour la Grande Dépression. Au début, les tactiques économiques de la Première Guerre mondiale n’ont pas été appliquées à cette catastrophe particulière. Quand cette guerre avait commencé, le gouvernement canadien savait qu’il allait avoir des besoins financiers colossaux. Mais l’idée qu’un gouvernement puisse dépenser de l’argent pour se sortir d’une dépression était encore une notion étrangère aux penseurs économistes, sauf les plus avant-gardistes. Et contrairement au début de la Première Guerre mondiale en 1914, au commencement de la Grande Dépression en 1929, les gouvernements ne prévoyaient pas un besoin immédiat de grosses sommes d’argent. Mais les choses ont vite changé.

En 1931, il fut interdit d’exporter de l’or du Canada. De plus, les banques et le gouvernement persuadèrent les gens de s’abstenir d’échanger leur argent contre de l’or. C’était présenté comme un devoir patriotique, mais l’objectif principal était de protéger les réserves d’or afin de soutenir les banques qui manquaient de stabilité. Personne ne le proclama haut et fort, mais le Canada venait encore une fois d’abandonner l’étalon-or. La même année, les États-Unis firent de même, dans le cadre du plan de relance économique du « New Deal » du président Franklin Delano Roosevelt. Les deux pays s’affranchirent ainsi de l’étalon-or jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le sort de l’étalon-or après la guerre

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les représentants de 44 pays se sont réunis à Bretton Woods, au New Hampshire, pour établir les relations économiques d’après-guerre entre les pays occidentaux. Les accords de Bretton Woods prévoyaient l’arrimage des monnaies des pays participants au dollar américain, lequel était garanti par les énormes réserves d’or des États-Unis. Le dollar américain adossé à l’or conférait la stabilité nécessaire aux monnaies vacillantes de pays effondrés économiquement, en les mettant sur un pied d’égalité pour ce qui est de la fixation des taux de change internationaux. Cela a permis d’éviter les phénomènes d’instabilité, d’inflation et de troubles sociaux qui avaient frappé l’Europe après la Première Guerre mondiale et qui avaient tous mené, en fin de compte, à la Seconde Guerre mondiale. Les gens ne pouvaient toujours pas échanger leurs billets contre de l’or, mais c’était bien un régime d’étalon-or au sens large qui s’appliquait.

Mais lorsque l’Europe s’est relevée de ses ruines, la garantie basée sur l’or qui avait procuré de la stabilité a commencé à brider l’expansion économique. Dans les décennies qui ont suivi, les pays participants se sont retirés des accords de Bretton Woods les uns après les autres. Pendant ce temps, les États-Unis ont continué de maintenir l’étalon-or – à des degrés divers – jusqu’à ce qu’ils l’abandonnent définitivement, en 1971. Dans les années 1950 et 1960, le Canada a connu des périodes successives d’assujettissement et de renoncement au régime de l’étalon-or, avant de s’en affranchir complètement en 1970.

Un étalon-or africain

En avril 2024, le Zimbabwe a lancé une monnaie adossée à l’or appelée l’or du Zimbabwe, ou ZiG, soit la seule monnaie de ce genre dans le monde actuellement. Elle a été conçue pour stabiliser l’inflation, galopante dans ce pays, et dissuader la population de s’en remettre au dollar américain comme monnaie de confiance. Après plusieurs mois, elle n’avait réussi à faire ni l’un ni l’autre : le public avait trop confiance dans le dollar américain et pas assez dans les monnaies de l’État. À la fin de septembre 2024, la banque centrale du Zimbabwe a dévalué le ZiG de 43 %. Le gouvernement zimbabwéen continue d’espérer que cette monnaie détrônera le dollar américain au sein de l’économie du pays d’ici 2030.

La confiance vaut son pesant d’or

Historiquement, avec l’étalon-or, les prix étaient rarement plus stables qu’ils ne l’étaient avec le cours légal. En réalité, seul un petit pourcentage de la valeur de la monnaie d’un pays était vraiment garanti par de l’or. C’était si peu, en fait, qu’en règle générale, les billets de banque qui étaient officiellement adossés à de l’or fonctionnaient exactement comme la monnaie fiduciaire moderne du Canada – une monnaie qui circule sans autre garantie que celle du gouvernement et la surveillance d’une banque centrale vigilante.

Voilà qui met en évidence la fonction de base de la monnaie : faire office de jeton échangeable, représentant nos compétences et nos efforts, un jeton qui n’a pas besoin d’avoir de valeur intrinsèque ni de pouvoir être échangé contre un métal précieux. Tout ce qu’il lui faut, c’est la confiance du public.

Le Blogue du Musée

Trois pièces de 50 cents : quand l’histoire redessine la monnaie

Les motifs de nos pièces de circulation courante – feuilles d’érable, castor, goélette et caribou – sont restés les mêmes, année après année. Mais il en va autrement de la pièce de 50 cents, qui a changé au fil de l’évolution de nos armoiries.

Nouvelles acquisitions de 2025

Des pièces de 2 $ rares à l’œuvre d’art sur les bons fonciers des Métis, les acquisitions du Musée de la Banque du Canada en 2025 montrent comment l’argent et l’économie façonnent la vie de la population canadienne.

Qu’est-il arrivé au sou noir? Chronique de la pièce d’un cent.

L’idée du sou noir en tant que plus petite unité du système monétaire canadien ne date pas d’hier. Mais la pièce d’un cent, elle, ne circule plus depuis 2012.