La série de billets de banque Les oiseaux du Canada

Les représentations d’oiseau sur la monnaie remontent à plus de deux millénaires. Et de nos jours, quelques pays font figurer la gent ailée sur tous leurs billets de banque. Or, si on entre les mots « oiseaux sur billets de banque » dans un moteur de recherche, quel résultat observe-t-on niché en tête de liste? La série Les oiseaux du Canada de 1986.

L’aigle sur la pièce phénicienne représentait l’immortalité, la puissance, la force et le courage, tandis que le hibou grec personnifiait la sagesse, la prudence et la protection contre les ennemis.

Source : shekel, Tyr, Phénicie, Grèce antique, 107 av. J.-C. | NCC 1969.23.126; tétradrachme, Athènes, Grèce antique, de 449 à 420 av. J.-C. | NCC 2000.40.106

Dans les années 1970

Complexes, les billets de banque de la série Scènes du Canada représentaient le nec plus ultra en matière de technologie d’impression de produits fiduciaires. Leurs vignettes aux détails d’une grande finesse, leurs motifs géométriques élaborés et leurs nombreuses couleurs ont été conçus pour rendre la contrefaçon de ces billets le plus difficile possible. D’ailleurs, chaque billet nécessitait de quatre à huit plaques d’impression. Cela dit, la technologie était sur le point d’ajouter un nouvel outil à l’arsenal des faussaires : la photocopieuse couleur. Ainsi armé, un escroc un tant soit peu futé pouvait d’un seul coup déjouer la plupart des caractéristiques de sécurité de la série Scènes du Canada.

Même si certaines coupures de cette série étaient encore en production, la Banque a demandé à la société spécialisée dans l’impression de produits fiduciaires Thomas de la Rue (maintenant appelée De La Rue) d’amorcer la planification d’une toute nouvelle série pour contrer cette menace inédite.

Coup de plumeau sur les caractéristiques de sécurité

La situation a occasionné un virage à cent quatre-vingts degrés et mené à la philosophie qui anime maintenant l’impression de produits fiduciaires. Si les photocopieuses parvenaient à reproduire aisément les couleurs et les motifs élaborés de la série en circulation à l’époque, la série suivante devait donc se montrer audacieuse par sa simplicité afin de mieux repérer les bavures que cette nouvelle technologie commettrait inévitablement. En 1977, De La Rue a soumis ses premières maquettes, qui arboraient comme auparavant des paysages au verso. En 1983, l’imprimeur a suggéré des vignettes beaucoup plus épurées et simples, avec des oiseaux pour seul grand point focal. Magnifiques et populaires, les oiseaux étaient d’improbables candidats à toute forme de controverse. Qui aurait bien pu trouver à redire à un oiseau?

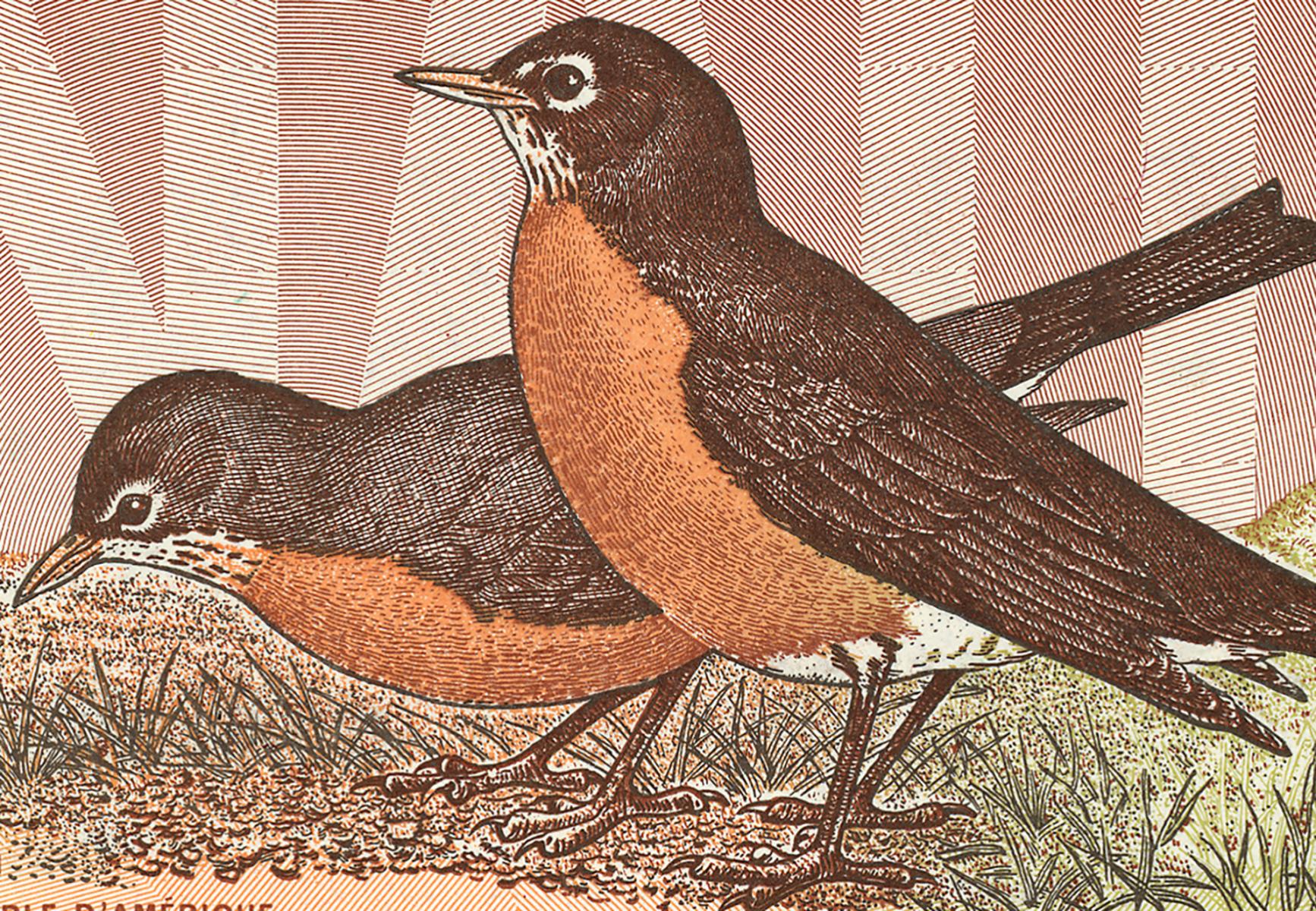

Chaque oiseau et l’arrière-plan qui l’accompagne devaient évoquer le Canada de manière générale. Dans cet ordre d’idées, rien que l’on pouvait associer à une région en particulier n’a été retenu. Bien que les harfangs des neiges soient peu communs dans le sud de l’Ontario et que les martins-pêcheurs soient tout aussi inhabituels dans le Nord, les habitats de ces deux espèces sont vastes et assez grands pour représenter une grande partie du pays. Et on retrouve des bernaches du Canada et des merles d’Amérique presque partout, comme les écureuils. Enfin, les oiseaux devaient à tout le moins être assortis aux couleurs de leurs billets respectifs, à défaut d’y correspondre complètement. C’était l’intention visée.

Dans la première version soumise par De La Rue, on distingue clairement, au recto, l’ossature qui demeurera jusqu’à la version définitive. Or, de la maquette du verso, seul le mot « Canada » inscrit dans le ciel survivra.

Source : maquette de billet de 50 $, Thomas de la Rue, Royaume-Uni, 1977 | NCC 1990.57.88

C’est la première série à ne pas comporter de billets de 1 $. Ils s’usaient si rapidement qu’il était moins coûteux à long terme de produire une pièce de monnaie.

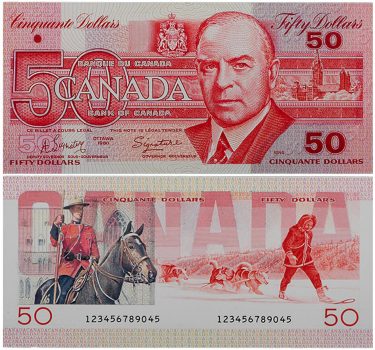

Source : 2 $, 5 $, 10 $, 20 $, 50 $, 100 $ et 1 000 $, Canada, 1986–1990

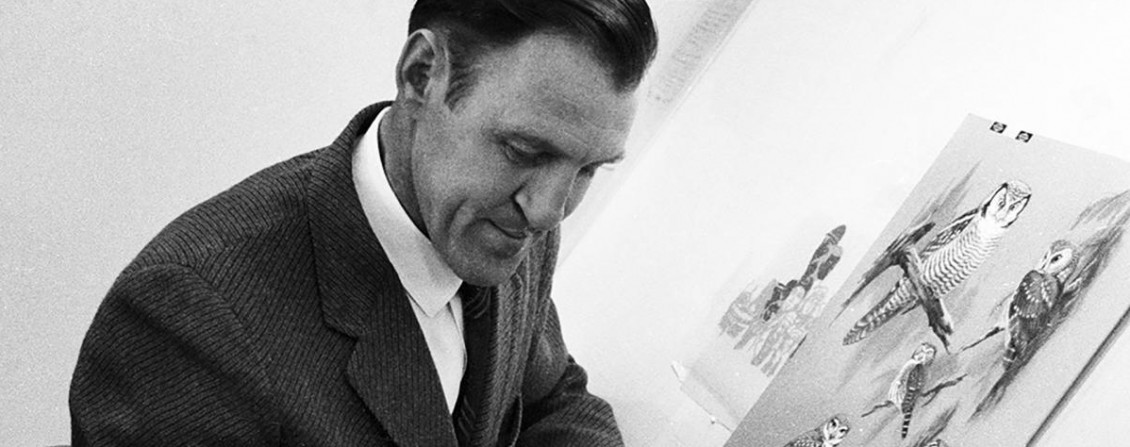

John Crosby est un célèbre artiste-naturaliste surtout connu pour ses aquarelles incroyablement réalistes d’oiseaux canadiens. Pratiquement autodidacte, il a travaillé de nombreuses années à l’établissement qui est devenu aujourd’hui le Musée canadien de la nature, où il faisait des illustrations de toutes sortes d’animaux. En 1966, Crosby a publié en collaboration avec l’ornithologue W. Earl Godfrey Les oiseaux du Canada, un livre de référence majestueusement illustré. Produit par le Musée national du Canada (maintenant le Musée canadien de la nature), le livre a attiré l’attention du public sur l’extraordinaire talent de Crosby.

Le choix de Crosby pour fournir les images de la nouvelle série de billets de banque s’est imposé de lui-même. En fin de compte, l’artiste a produit six des sept illustrations réclamées par la Banque. Il peignait rarement un oiseau sans son environnement immédiat. Cela dit, pour des billets de banque grand format, un arrière-plan plus vaste et plus distant convenait mieux. Pour leur donner une apparence seyant plus aux billets de banque, un artiste de la Compagnie canadienne des billets de banque illustrait de nouveau chacune des images de Crosby.

La vignette à l’endos du billet de 2 $ a pour point de départ une illustration de Crosby dans les tons de gris. Dans le coin, on peut voir le croquis en couleur du graveur Yves Baril. La version du dessous est la maquette polychrome de Baril où toutes les couleurs qui composent le billet sont énumérées.

Source : dessin de John Crosby sur le billet de 2 $, Canada, 1985 | NCC 1991.50.10; dessin d’Yves Baril sur le billet de 2 $, Canada, 1985 | NCC 2012.66.1

Les illustrations de Crosby et de Baril auraient fort probablement pu être reproduites telles quelles. Elles ont toutefois été recréées à l’aide de lignes et de traits qui rappelaient le style d’impression préconisé au recto des billets, un style qui avait caractérisé les billets de banque pendant plus d’un siècle.

Source : 2 $, Canada, 1988 | NCC 1986.42.3

Une leçon d’histoire cachée dans les détails

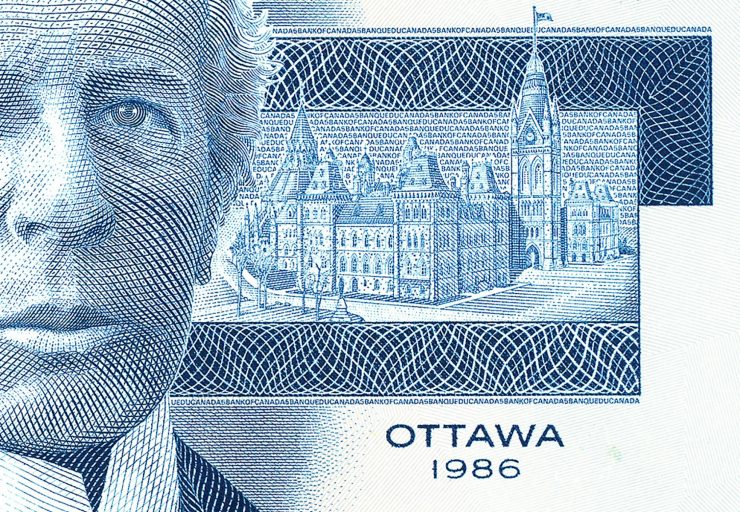

Malgré la philosophie générale qui orientait la série Les oiseaux, à savoir l’utilisation d’éléments clairs et de grande taille, les billets comportaient tous des images très subtiles que les fins observateurs se plaisaient à découvrir. À la droite de chaque portrait se trouve un de ces petits bijoux : une minuscule image extrêmement détaillée des édifices du Parlement. Chaque vue était représentative de l’époque durant laquelle la personne figurant sur le billet avait vécu. On peut par conséquent voir aux côtés de sir John A. Macdonald et de sir Wilfrid Laurier des images des édifices d’origine, érigés en 1862. Il y a même de tout petits drapeaux historiquement exacts (d’une longueur d’un millimètre environ) au mât des tours.

Or, durant le mandat de sir Robert Borden au poste de premier ministre (de 1911 à 1920), un incendie a ravagé l’édifice du Centre. Il aurait été pour le moins inapproprié de placer des ruines fumantes à côté de Borden même si cela aurait ravi les historiens. On voit plutôt une image de l’édifice du Centre reconstruit, la réfection de celui-ci ayant débuté lorsque Borden était en exercice. En guise de compromis historique, on peut voir l’édifice du Centre avec l’Union Jack britannique au faîte de la tour de la Paix. Si ce détail paraît étrange, il faut savoir que durant la Première Guerre mondiale, on hissait l’Union Jack au-dessus du Parlement par solidarité avec la Grande-Bretagne.

Haute technologie, 1986

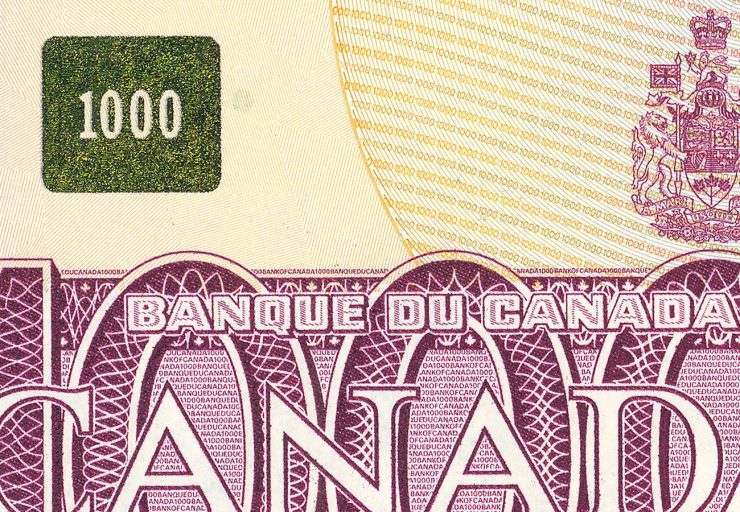

Ces billets étaient beaucoup plus évolués sur le plan technologique que ceux de la série Scènes du Canada. De plus, les grosses coupures comportaient toutes un petit carré métallique à titre de protection contre les technologies d’imagerie récentes et à venir. Bien qu’elles soient extrêmement réfléchissantes sous un certain angle, ces vignettes de sûreté ne réfléchissent pas la lumière lorsqu’on les regarde directement. Autrement dit, le carré semblerait presque noir après la numérisation ou la photocopie du billet. Un certain nombre de pays ont par la suite adopté cette invention issue du génie canadien.

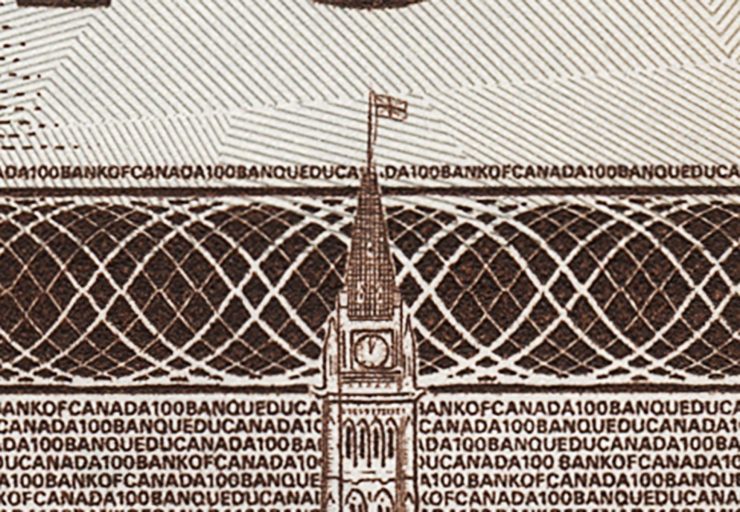

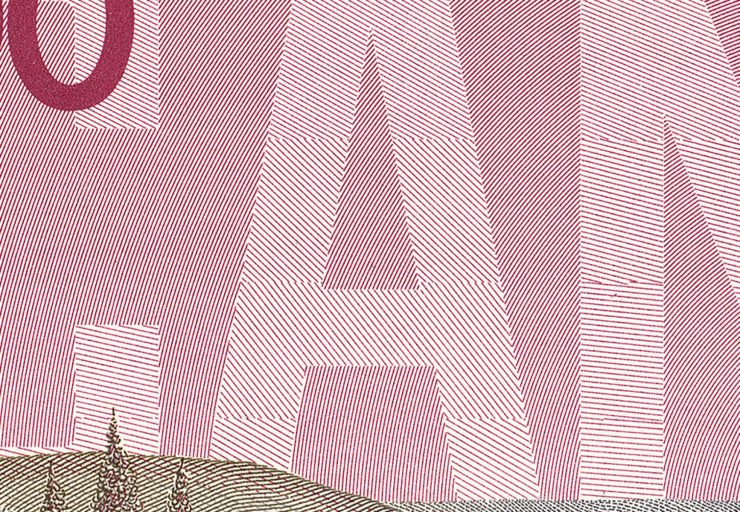

Au verso des billets, le mot « Canada » n’est pas composé de lettres pleines, mais bien de centaines de fines lignes parallèles. En outre, les espaces vides qui semblent orner les billets sont en fait des blocs constitués de lignes parallèles encore plus fines qui changent parfois de direction. Lorsqu’on copiait les billets à l’aide de la technologie de numérisation de l’époque, les lignes tendaient à créer un effet de distorsion ou à produire une couleur pleine.

Même lorsqu’on les numérise en recourant à la technologie moderne, ces lignes droites parallèles se distordent et créent des formes ondulées que l’on appelle des « motifs moirés ». Cet effet ne se produit pas lorsqu’on regarde un billet dans des conditions normales.

Source : 1 000 $, Canada, 1988 | NCC 1992.11.22

L’accessibilité était également une grande préoccupation des concepteurs. C’est pourquoi les portraits et les coupures étaient plus grands et nets, et les couleurs, beaucoup plus franches. Ces changements visaient à aider les personnes malvoyantes à faire la distinction entre les différents billets. L’accessibilité a aussi reçu un coup de pouce technologique. À la droite des images du Parlement figurent de petits rectangles qui dépassent du cadre (voir image ci-dessous). À l’insertion d’un billet dans un lecteur électronique portatif, le dispositif détectait le format et l’emplacement des rectangles, et un simulateur vocal « énonçait » la coupure en question.

Apparemment, même les oiseaux peuvent susciter la controverse

Le billet de 1 000 $ devait à l’origine arborer un tétras du Canada. Cet oiseau aux fausses allures de poulet est présent partout au pays. Or, ce choix s’est avéré risqué. Il semblerait que le tétras se déplace plus à pied que dans les airs et que son principal mécanisme de défense contre les prédateurs avides de sa chair consiste à s’immobiliser tout simplement dans l’espoir de passer inaperçu. Or, cette propension rend leur chasse par les humains incroyablement facile, ce qui a mené les Terre-Neuviens à les surnommer « poules stupides ». Ce trait de caractère a ruiné toute chance du tétras de connaître son heure de gloire sur nos billets de banque, et on lui a substitué une paire de gros-becs des pins complètement inoffensifs (il s’agit d’ailleurs de la seule image qui ne vient pas de Crosby).

Mais qu’en est-il des personnes qui n’aiment carrément pas les oiseaux, même les gros-becs? Il semblerait que la série Les oiseaux du Canada ait causé quelques remous chez les Canadiens souffrant d’ornithophobie. Certaines personnes ont une crainte des oiseaux qui leur cause de l’anxiété et même des symptômes physiques. L’ancien gouverneur de la Banque du Canada, Gerald Bouey, a reçu une lettre à propos de cette pathologie d’un citoyen très indigné. Apparemment, sa femme était à ce point ornithophobe que même des images d’oiseau l’indisposaient. L’auteur de la lettre demandait « comment nous avions pu faire preuve d’une telle insensibilité! » [traduction]

La vraie bernache du Canada pourrait-elle lever la main?

À l’époque, les billets de la série Les oiseaux du Canada faisaient partie des billets les plus évolués au monde. Ils ont pourtant été la cible de l’offensive de faussaires la plus réussie de l’histoire du Canada. À la fin des années 1990, Wesley Wayne Weber s’est servi d’un logiciel de montage photo et d’une imprimante de bureau couleur pour produire sa propre version du billet de 100 $. Il a créé une vignette de sûreté en papier d’aluminium crédible et a même appliqué les petites pastilles qui deviennent fluorescentes quand on les expose à des rayons ultraviolets. Ses billets contrefaits étaient tellement convaincants et si nombreux parmi les billets en circulation que beaucoup de détaillants ontariens refusaient tout simplement cette coupure. Weber a réussi à injecter au moins 5,5 millions de dollars en billets suspects dans l’économie canadienne, et cette somme ne représente que les billets saisis par la GRC! Même après 25 ans, les fausses coupures de 100 $ de Weber refont occasionnellement surface.

Il semble assez évident que le billet du haut est un faux de Weber lorsqu’on le compare à un vrai billet, mais peut-on raisonnablement demander à un vendeur débordé dans un magasin achalandé de faire la distinction?

Source : faux billet de 100 $, Canada, 1988 | NCC 2016.40.4; 100 $, Canada, 1988 | NCC 1990.44.10

Moment charnière en vue

Cette série de billets compte son lot de premières, mais aussi son lot de chants du cygne. C’est la dernière fois qu’on y voit des guillochis, ou motifs géométriques faits à la machine, disposés en longues bandes au recto des billets. Il en va de même du motif principal au recto qui a été imprimé par gravure en taille-douce, un procédé selon lequel l’artiste taille manuellement l’image dans une plaque de métal. De nos jours, la gravure est réservée à quelques éléments uniquement, notamment les effigies.

La série Les oiseaux du Canada a été pensée, conçue et produite à un moment charnière de l’impression de produits fiduciaires. Les nouvelles technologies destinées à ce type de produits voyaient le jour à la vitesse grand V, tandis que les technologies numériques donnaient de puissantes armes aux faussaires. Ces billets aux couleurs franches et d’une simplicité audacieuse demeurent très populaires auprès des Canadiens. Apparemment, les oiseaux plaisent à tout le monde, sauf aux ornithophobes, bien sûr.

Le Blogue du Musée

Réflexions sur l’origine du petit cochon

Depuis l’apparition des premières monnaies, comme réserve de valeur, les gens ont eu besoin d’un endroit particulier pour garder leurs shekels, leurs drachmes ou leurs pennies. La tirelire, qu’elle soit en forme de petit cochon ou non, a presque toujours existé.

Nouvelles acquisitions de 2024

Les objets que le Musée de la Banque du Canada a acquis en 2024 mettent en lumière les relations qui viennent enrichir la Collection nationale de monnaies.

L’argent dans tous ses états

Découvrez tout un filon d’expressions cocasses et de synonymes inusités, et relevez le petit défi que nous vous proposons. Ne tardez pas à lire ce billet! Parce que… le temps, c’est de l’argent.