La Compagnie de la Baie d’Hudson : 350 ans d’histoire

Le grand magasin que l’on connaît aujourd’hui a pendant longtemps été une société dont le but premier était d’acquérir des fourrures. Au cours de ses 350 ans d’existence, la Compagnie de la Baie d’Hudson a eu une énorme influence sur l’économie canadienne et sur la façon dont le pays s’est bâti.

Fondation de la « Compagnie »

Au 17e siècle, tout homme distingué se devait de porter des chapeaux de feutre fabriqués à partir de peaux de castor. Le problème, c’est qu’on ne retrouvait presque plus de ce rongeur en Europe. La Compagnie de la Baie d’Hudson a principalement été fondée pour combler ce besoin. Initialement établie dans un café londonien en 1670, l’entreprise s’appelait alors « Compagnie des aventuriers de l’Angleterre trafiquant dans la baie d’Hudson ». Elle avait pour objectif de profiter de l’énorme quantité de castors qui barbotaient dans les étangs et les ruisseaux du vaste territoire septentrional intérieur de l’Amérique du Nord pour exporter leurs peaux vers les marchés européens.

Bien que la Baie d’Hudson soit très éloignée géographiquement, elle fournissait aux trappeurs un accès navigable direct vers les territoires intérieurs du continent. Cet accès leur permettait entre autres d’éviter des conflits avec les Français, qui avaient le contrôle du fleuve Saint-Laurent.

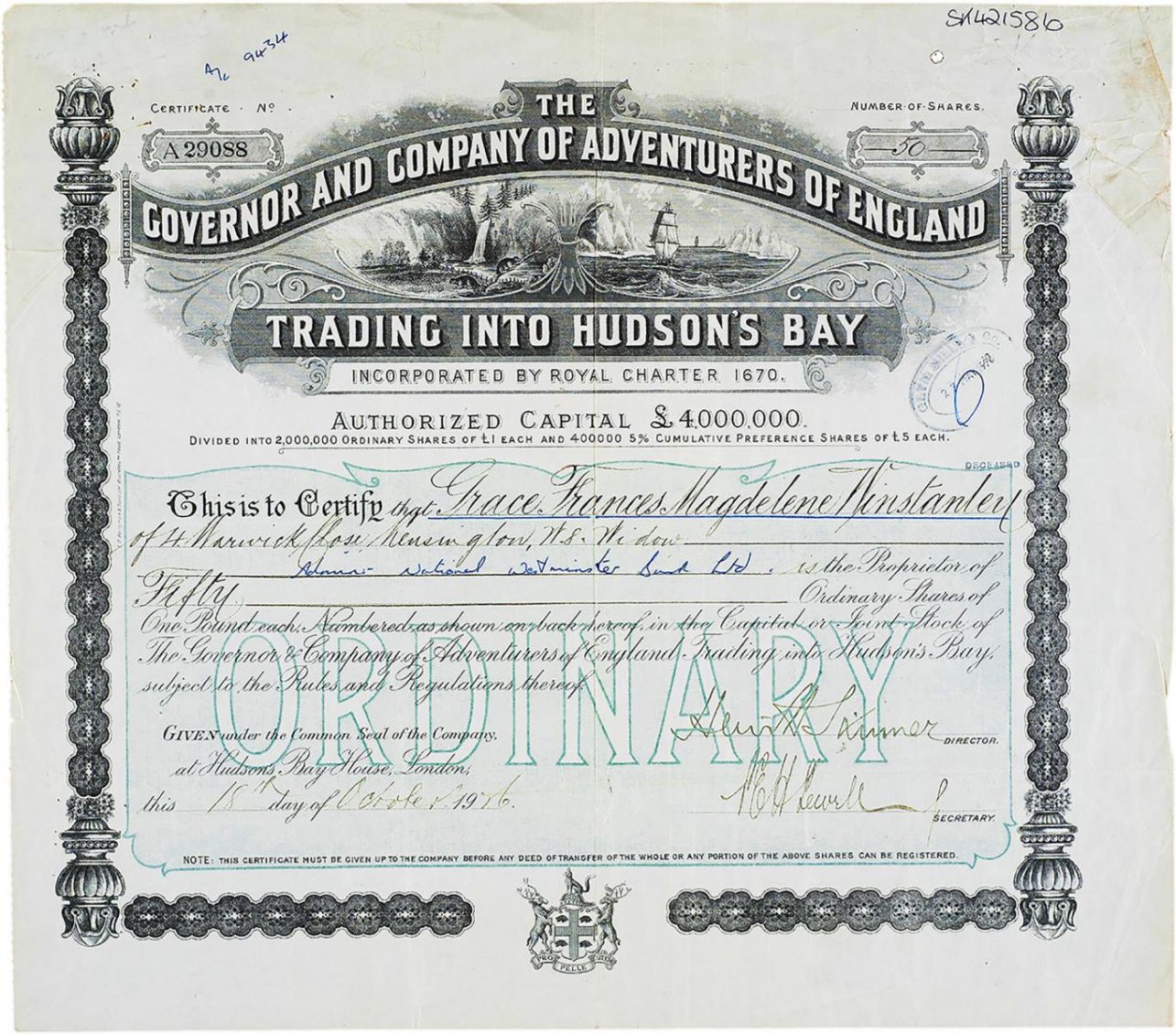

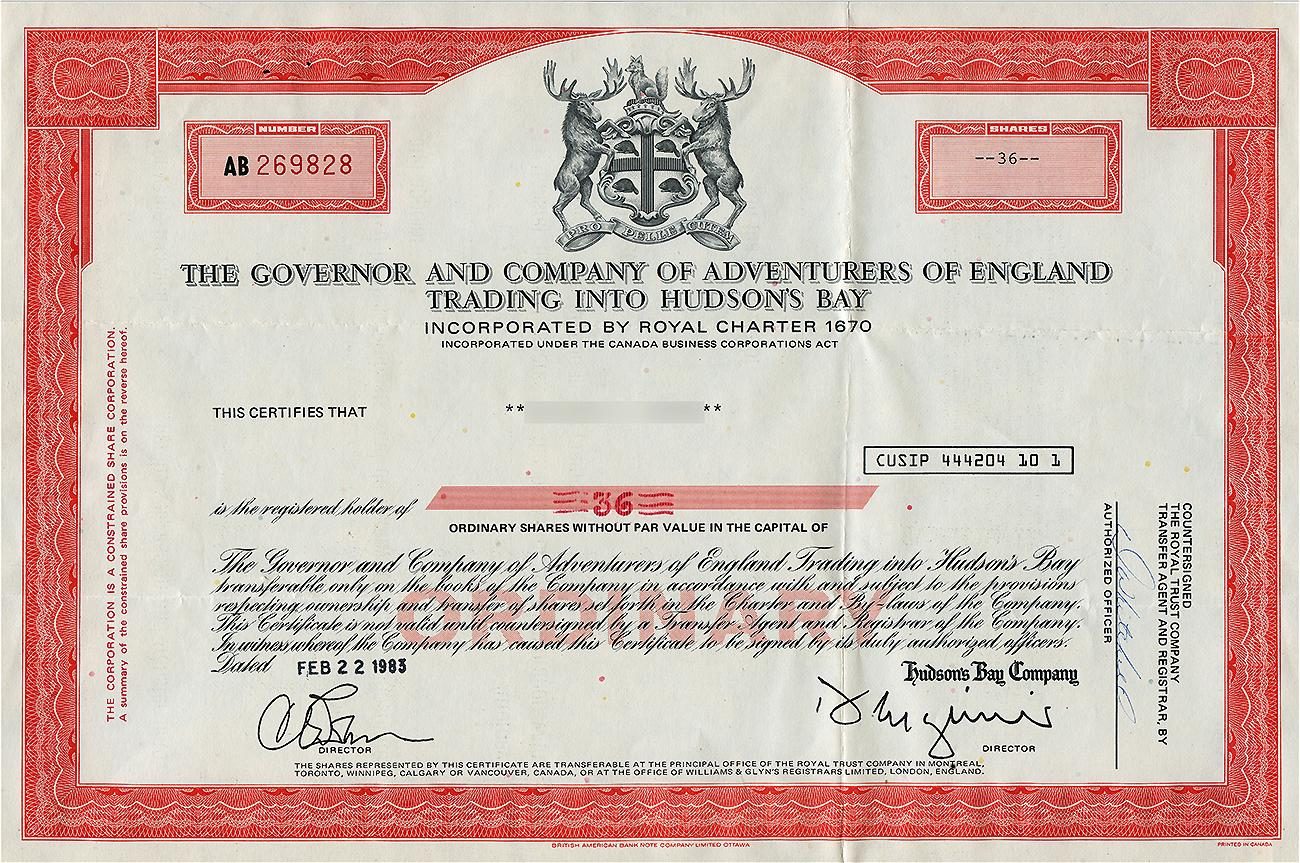

En 1970, la reine Élizabeth II signe une nouvelle charte pour la Compagnie, confirmant ainsi le transfert de son siège social à Winnipeg, au Manitoba. Les certificats d’actions émis après cette date portaient toujours le nom original de la Compagnie.

Source : certificat d’actions, Compagnie de la Baie d’Hudson, 36 actions, Canada, 1983, NCC 2016.65.1

Lignes de piégeage et postes de traite

York Factory, situé au Manitoba, a été construit en 1684 sur les rives de la baie d’Hudson. Le site a été préservé et on peut le visiter encore aujourd’hui. Source : ministère de l’Intérieur du Canada, photographe inconnu, vers 1925, Bibliothèque et Archives Canada, 3192800

Bien qu’il soit évident aujourd’hui que la Couronne britannique n’avait pas le droit de revendiquer ces terres, une charte royale a été octroyée à la Compagnie pour lui conférer le droit exclusif de faire du commerce dans le bassin-versant de la baie d’Hudson. Or, ce vaste territoire – qui incluait le Manitoba, la Saskatchewan, et une partie de l’Alberta, de l’Ontario, du Québec et des Territoires du Nord-Ouest actuels – comprenait les territoires ancestraux de nombreux peuples autochtones. Mais à cette époque, la Couronne britannique ne reconnaissait pas la souveraineté des non-chrétiens. Le territoire a été renommé Terre de Rupert, en l’honneur du Prince Rupert, cousin du roi Charles II et principal commanditaire de la Compagnie. On peut dire qu’en nommant la terre, la Couronne se l’est appropriée.

Tout au long de son histoire, la Compagnie de la Baie d’Hudson – ainsi que les concurrents qu’elle a rachetés – a établi environ 500 postes de traite à travers le Canada. Certains étaient situés à la croisée de chemins dans l’arrière-pays, tandis que d’autres sont devenus des villes et des villages qui existent encore aujourd’hui.

Tailles et parures de traite en argent

La peau de castor a été le principal élément d’écriture du grand-livre de la Compagnie pendant ses 200 premières années d’activité. Ainsi, le prix des produits fournis par les postes de traite était fixé en plue, soit une peau de castor de première qualité ayant déjà été portée pendant une saison ou plus. Les chasseurs autochtones trappaient le rongeur en automne et en hiver, et apportaient les fourrures aux postes de traite situés sur la baie d’Hudson en été. À partir de la moitié du 18e siècle, la Compagnie a ouvert des postes de traite supplémentaires dans le territoire intérieur. Pour transporter les fourrures des postes intérieurs vers la côte, elle embauchait des voyageurs canadiens-français, qui pagayaient à bord d’énormes canots de fret le long du vaste réseau de rivières se déversant dans la baie d’Hudson. Hors des principales routes commerciales, des trappeurs autochtones agissaient comme agents pour les communautés dépourvues d’accès directs aux postes de traite.

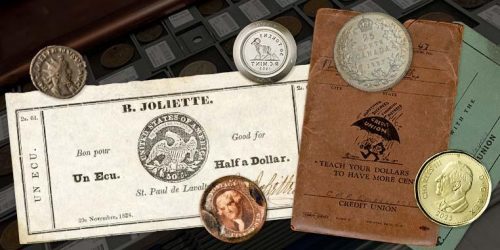

Un système de paiement simple a été établi pour faciliter les échanges entre les voyageurs embauchés par la Compagnie et les chasseurs autochtones. Au début, les fournisseurs de fourrure étaient payés avec divers objets locaux : des tailles, des disques d’os (ou de pierre), et des coquillages ou des perles. Ils pouvaient ensuite échanger ces objets contre des provisions ou des produits à l’un des postes de traite situés sur la Terre de Rupert, qui se comptaient par centaines. Plus tard, les marchands utilisaient des petits objets décoratifs en argent fabriqués à partir de pièces de monnaie fondues. Chacun de ces objets équivalait à un nombre spécifique de plues.

Les objets offerts à la vente dans les postes de traite se sont diversifiés à mesure que la traite des fourrures s’est développée. Fusils, couteaux, casseroles, bouilloires, tabac, vêtements, perles de verre, alcool : tous ces biens étaient régulièrement disponibles dans les postes. Même les couvertures à points désormais emblématiques de la Compagnie servaient de monnaie d’échange avec les Premières Nations établies sur la côte du Nord Ouest, par l’entremise du système potlatch. On remboursait des dettes avec des couvertures et on s’en servait même comme unité de prix pour certains biens. En fournissant aux Premières Nations des produits du Vieux Continent, la Compagnie a créé un besoin pour ces produits, et ainsi une certaine dépendance des économies autochtones autosuffisantes à l’égard des Européens.

Les experts qui ont étudié les moyens d’échange utilisés dans la traite des fourrures croient que les objets faits d’os, comme ce petit disque, servaient de jetons échangeables contre des fourrures.

Source : jeton fait d’os, Compagnie de la Baie d’Hudson, premiers temps de la traite des fourrures, NCC 1965.136.5231

Des documents historiques montrent que la Compagnie de la Baie d’Hudson embauchait des orfèvres montréalais pour fabriquer des objets décoratifs à partir de pièces de monnaie fondues. Ces objets étaient ensuite utilisés dans le commerce avec les chasseurs autochtones.

Source : parure de traite en argent, pendentif en forme de castor, Compagnie de la Baie d’Hudson, 1791-1840, NCC 1969.9.4

Payer les fournisseurs, payer les expéditeurs

Comme les fournisseurs des produits qu’on stockait aux postes de traite n’acceptaient pas les peaux de castor en guise de paiement, on les payait, ainsi que les expéditeurs des produits, avec des moyens qui leur étaient plus familiers. Dans ce cas, la Compagnie de la Baie d’Hudson utilisait des effets de commerce : ordres de paiement, lettres de change, billets de retrait, chèques. Ces modes de paiement différaient les uns des autres, mais ils étaient essentiellement comme les chèques contemporains, c’est-à-dire des documents autorisant un transfert d’argent d’un compte bancaire à un autre.

Jusqu’au 20e siècle, le système monétaire européen était fondé sur les espèces, soit des billets en papier ou des pièces de monnaie en or ou en argent. Les effets de commerce étaient considérés comme des espèces lorsque le besoin se présentait, ce qui évitait d’effectuer des transferts risqués de métaux précieux d’une entreprise à une autre. Grâce à l’efficacité du système comptable alors en place, beaucoup moins de pièces d’or et d’argent devaient être retirées des chambres fortes des financiers.

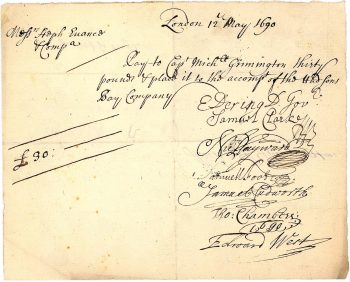

Ce chèque d’un montant équivalant à une année de salaire a été émis au nom de Michael Grimmington, qui a été, de 1680 à 1710, homme d’équipage et, plus tard, capitaine de navires qui traversaient la baie d’Hudson avec des provisions et des produits destinés aux postes de traite de la Compagnie.

Source : chèque, Compagnie de la Baie d’Hudson, 30 livres, Royaume-Uni, 1690, NCC 2003.42.1

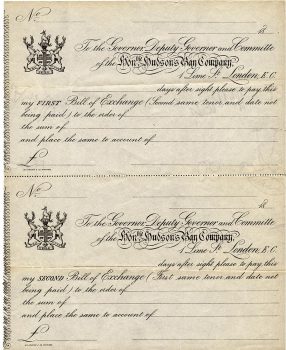

La Compagnie de la Baie d’Hudson s’est servie de cette paire de lettres de change pour payer ses fournisseurs à Londres. Les lettres de change étaient émises en trois exemplaires et expédiées sur des navires différents au cas où l’un d’eux n’arriverait pas à destination. On obtenait le paiement avec seulement une des lettres de change, et les autres étaient automatiquement annulées.

Source : lettres de change, Compagnie de la Baie d’Hudson, Canada, vers 1885, NCC 1973.67.1

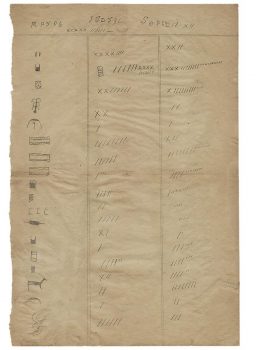

Ce livre de comptes a été tenu de 1886 à 1889 par le chef Sahquakegick, le gestionnaire du poste de traite de la Compagnie situé à Pogamasing, au nord de l’île Manitoulin, dans la partie nord de la baie Georgienne.

Source : livre de comptes, 7 pages, Compagnie de la Baie d’Hudson, vers 1887, Bibliothèque et Archives Canada, e011202276

Dans l’arrière-pays, les employés de la Compagnie tenaient méticuleusement les comptes des provisions qui passaient par les postes de traite. On peut voir sur un livre de comptes tenu par le chef Sahquakegick de la Première nation Eshkemanetigon, le gestionnaire d’un poste de traite de la Compagnie dans la région de la baie Georgienne, une liste détaillée de biens et les quantités qui ont été échangées. Les pictogrammes dans la colonne de gauche représentent les couvertures, les bouilloires et les outils disponibles pour le commerce. Dans la colonne de droite, on voit des barres et des « X », qui indiquent le nombre de ces objets ayant été échangés pendant l’été. Ce document fait pour ainsi dire état de l’inventaire du poste de traite.

Monnaie dans la colonie : billets à ordre et billets de banque

La Compagnie de la Baie d’Hudson avait comme buts premiers le commerce et l’exportation de biens. Même si elle n’a pas été fondée avec l’objectif explicite de favoriser la colonisation, elle y a naturellement contribué grâce au réseau commercial qu’elle a développé.

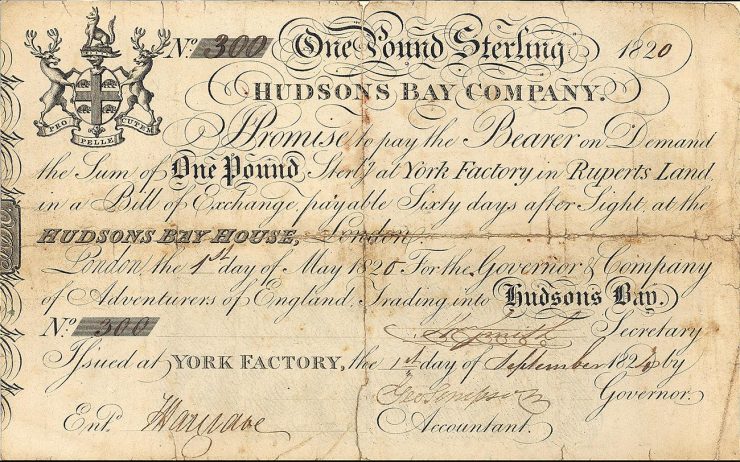

Les colons de la Terre de Rupert et les employés des postes de traite avaient besoin d’être payés avec une monnaie moderne qui pouvait circuler localement. Andrew Bulger, le gouverneur de la colonie de la rivière Rouge (Winnipeg), a donc demandé une réserve d’argent comptant à George Simpson, le gouverneur du département du Nord de la Compagnie de la Baie d’Hudson, à York Factory (nord du Manitoba). En 1820, la Compagnie expédie pour 3 000 livres sterling de billets à ordre de 5 shillings et de 1 livre à York Factory. Les billets sont arrivés à bon port en novembre 1820, mais M. Simpson avait décidé qu’ils ne serviraient à rien. Quatre ans plus tard, soit en 1824, après avoir reçu un ordre direct de Londres, il a finalement envoyé la cargaison de billets à la colonie de la rivière Rouge. Les billets à ordre de la Compagnie de la Baie d’Hudson y ont été mis en circulation jusqu’en 1870. Cette année-là, la Terre de Rupert a été vendue au Dominion du Canada, dont la monnaie de papier a remplacé les billets à ordre de la Compagnie au Manitoba.

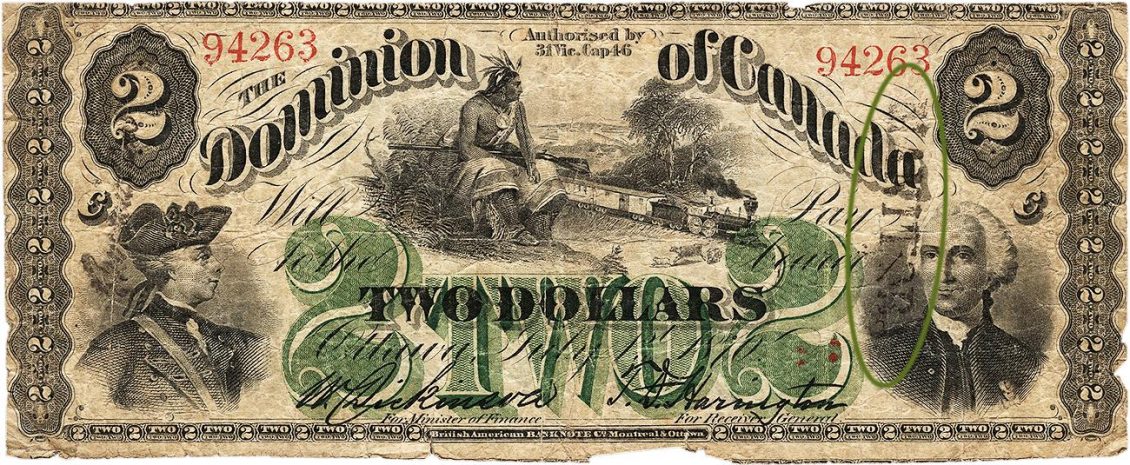

Ce billet du Dominion est l’un des quelques exemplaires connus qui avaient été émis dans la nouvelle province du Manitoba en 1870. Vous voyez l’inscription « Manitoba » imprimée en noir et à la verticale sur le côté droit du billet?

Source : billet de banque, gouvernement du Canada, 2 dollars, Manitoba, 1870, NCC 1982.14.1

Les économies coloniales

Les 350 ans d’histoire de la Compagnie de la Baie d’Hudson illustrent comment le système monétaire canadien a évolué parallèlement à l’économie du pays. Ils mettent aussi en lumière les conséquences de l’expansion économique des Britanniques en territoires autochtones souverains. L’établissement de la Compagnie dans ce que les colons appelaient la Terre de Rupert a préparé le terrain pour l’acquisition de ce territoire par le Dominion du Canada.

La traite des fourrures a régressé tout au long du 19e siècle. Ce déclin a entraîné un repli économique dans les communautés autochtones, dont l’économie traditionnelle avait été compromise. Les peuples autochtones ont donc été poussés à signer de nombreux traités qui, en fin de compte, garantissaient l’expansion de la nouvelle nation canadienne vers l’ouest, à travers les Prairies.

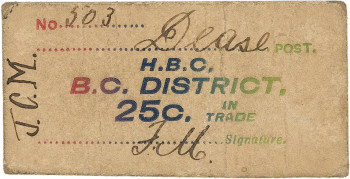

Des coupons en carton étaient utilisés pendant la Première Guerre mondiale aux postes de traite de Liard, Fort Grahame, McDame Creek et Dease Lake, situés en Colombie-Britannique.

Source : jeton, Compagnie de la Baie d’Hudson, 25 cents, poste de traite de Dease Lake, Colombie-Britannique, 1914-1918, NCC 2005.95.2

Les économies autochtones

Un homme inuit apporte des peaux à un poste de traite de la Compagnie près de Kugluktuk, à l’embouchure de la rivière Coppermine, au Nunavut. Les chasseurs inuits échangeaient des peaux de renard aux postes de traite situés dans l’Arctique.

Source : Richard Harrington, 1949, Bibliothèque et Archives Canada, 3202774

Les communautés autochtones se sont adaptées aux nouvelles conditions économiques qui ont suivi le déclin de la traite des fourrures. Grâce à leurs connaissances, à leurs compétences et à leur expertise, les membres de ces communautés ont réussi à subvenir aux besoins de leur famille en agissant comme guides pour les touristes et les représentants du gouvernement, et en assurant la gestion des postes de traite. Le tourisme a aussi créé un nouveau marché, celui des œuvres d’art autochtone. Quant aux magasins de la Compagnie de la Baie d’Hudson, ils sont demeurés omniprésents dans de nombreuses communautés autochtones du Nord jusqu’à la fin des années 1980, où ils étaient souvent le seul magasin des environs – ce qui rappelle le monopole commercial conféré par la Charte royale en 1670. La monnaie de la Compagnie de la Baie d’Hudson comprise dans la Collection nationale de monnaies était un moyen d’échange important qui révèle l’histoire complexe de la Compagnie depuis ses débuts avec la traite des fourrures, au 17e siècle.

Le Blogue du Musée

Réflexions sur l’origine du petit cochon

Depuis l’apparition des premières monnaies, comme réserve de valeur, les gens ont eu besoin d’un endroit particulier pour garder leurs shekels, leurs drachmes ou leurs pennies. La tirelire, qu’elle soit en forme de petit cochon ou non, a presque toujours existé.

Nouvelles acquisitions de 2024

Les objets que le Musée de la Banque du Canada a acquis en 2024 mettent en lumière les relations qui viennent enrichir la Collection nationale de monnaies.

L’argent dans tous ses états

Découvrez tout un filon d’expressions cocasses et de synonymes inusités, et relevez le petit défi que nous vous proposons. Ne tardez pas à lire ce billet! Parce que… le temps, c’est de l’argent.